3) 当院における進行食道癌化学放射線療法

札幌医科大学 放射線科

永 倉 久 泰

1. 対 象

1999年〜2003年当科にて化学放射線療法を施行された新鮮進行食道癌23例の治療成績を報告する。男:女=20:3,51歳〜76歳(平均63歳),PSは0〜1であった。全例が扁平上皮癌で,臨床進行期はII期1例,III期9例,IV期13例であった。腔内照射不能例が13例,腔内照射可能例が10例で,後者のうち実際に腔内照射が施行されたものが7例で,3例は腔内照射を拒否した。重複癌は舌癌が2例に,また白血病,声門上部癌,下咽頭癌が各々1例にみられた。生存例の観察期間は7ヵ月〜4年4ヵ月(平均2年2ヵ月)であった。

2. 治 療

a. 外照射

全縦隔(Ce〜Ut領域原発なら鎖骨上窩まで)に10MVX線前後対向二門で46Gy/23分割の後,原発巣に絞り10MVX線斜対向二門14Gy/7分割を照射する(現在は前後対向二門40Gy+斜対向二門20Gyとすることが多い)。前後対向二門の照射野が鎖骨上窩から腹部リンパ節に及ぶ巨大なものでは45Gy/25分割とし,その後斜対向二門で16Gy/8分割を照射する。外照射期間中には休止期間は設けない。

b. 化学療法

ネダプラチン40mg/m2 divday1+5FU400mg/m2 cdivday1〜5を少なくとも第1,2週に,そして可能な限り第4,5週にも併用する(紹介医の方針によりCDDP80mg/m2

divday1+5-FU 800mg/m2 cdivday1〜5week1,6としたものも2例あった)。治療休止を避けるため,白血球減少症に対しては外照射期間中であってもGCSFを投与する。

c. 腔内照射

根治照射に留まらず,姑息照射であっても食道担保を期待し,マージンが充分でなくとも腔内照射を試みている。φ11mmのチューブ式アプリケーターを用い,20mgラジウム等量のCs137管を5本直列(線源長10.5cm)に入し,アプリケーター表面線量24Gy(粘膜下5mmで12Gy)/3分割/2〜3週(週1〜2回)を照射する。局所制御よりも安全性を優先し,食道の最高線量を一定以下に制限するために,変形による過線量のおそれがあるバルン式アプリケーターは用いず,表在癌か進行癌かに関わらず線量評価点はアプリケーター表面としている。腔内照射は可能な限り外照射終了から一週間以内に開始する。

3. 結 果

a. 効 果

症例全体の4年生存率は56%(図1)であった。治療法別にみると,腔内照射施行群で4年生存率100%,腔内照射未施行群で3年生存率29%(図2)と群間に有意差を認めた。また腔内照射施行群で4年生存率100%,腔内照射拒否群で1年生存率33%,腔内照射不適群3年生存率32%(図3)と,施行群と拒否群の間に有意差を認めた(検定はいずれもログランク法)。

b. 副作用

grade(日本癌治療学会)3以上の副作用は,貧血が1例,白血球減少症が8例,血小板減少症が4例にみられた。7例にGCSFが投与された。1例に濃厚赤血球の,また1例に濃厚血小板の輸血が行われた。1例が外照射終了後に出血性食道炎をきたし薬物療法が行われ,腔内照射開始が2週間遅れた。また腔内照射群の1例にブジーを要する食道狭窄を認めた。重篤な副作用は間質性肺炎と放射線皮膚炎が各々1例認められた。この他に,新鮮例でなく今回の解析対象外の症例ではあるが,骨髄抑制による治療死を1例経験したので,これを加えた3例を以下に提示する。

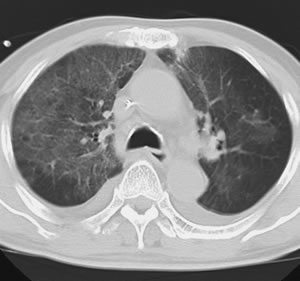

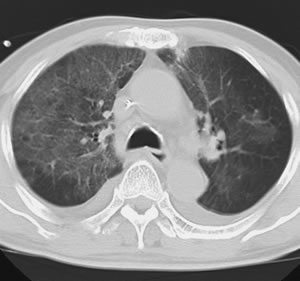

症例1) 69歳男,PS0,MtLtUt領域原発,長径10cmの全周性2型病変で,部,鎖骨上,および傍噴門リンパ節転移を伴う。鎖骨上窩〜全縦隔〜傍噴門部に45Gy/25分割+原発巣に16Gy/8分割照射した後に間質性肺炎(図4a,b)をきたし,酸素吸入やステロイド投与などの内科的治療を要した。回復に1ヵ月を要し,その後の内視鏡で残存ありと判定され,元々のプロトコル通り腔内照射が行われた。1年後の現在,食道狭窄で一回ブジーを施行したが無再発生存中である。

症例2) 72歳男,PS1,MtLt領域原発,長径12cmの全周性2型病変で,食道気管瘻と鎖骨上および傍噴門リンパ節転移を伴う。鎖骨上〜全縦隔〜傍噴門部に45Gy/25分割照射した時点で高度の皮膚炎(図5)と咽頭炎を発症し治療中止となった。その後顔面全体にリンパ浮腫(図6)が出現し,化学放射線療法による頸部リンパ流障害と考えられた。骨髄抑制も遷延し赤血球血小板輸血を反復した。効果はPRで2ヵ月後に転移死に至った。

|

|

図4a

|

図4b

|

図5 高度の放射線皮膚炎を併発した一例

症例3) 53歳男,PS0,Ce領域原発で下咽頭浸潤とLt領域のskiplesionを伴う。前医にて化学療法(FP)2コース施行するも効果NCで,液状物も通過しない程の食道狭窄であった。下咽頭〜鎖骨上窩〜全縦隔〜傍噴門部に一回1.8Gyで照射開始するも,grade 4の白血球および血小板減少症を3回繰り返し,治療を完遂しないまま死亡した。一次効果はNCであった。

4. 考察と結語

過去に当科が発表した放射線単独療法の5年生存率は29%(1998年JASTRO学術大会)で,表在癌のみに絞っても45%(1999年JASTRO山田班報告)であり,化学療法の同時併用により進行食道癌の生存率は大幅に向上している。特に腔内照射群はよい成績だが,線量配分からみても腔内照射は追加照射の域を出ず,その有無で生存率にこれ程の差が出るとは考えにくい。特に高度の狭窄を伴う進行癌の場合は,そもそも狭窄が改善しなければ腔内照射が実施できないため,腔内照射施行群と未施行群との差には,外照射と化学療法の効果の差も含まれており全てが腔内照射だけによる差ではないと考えられる。引き続き症例を重ね検討を続けたい。

一方で化学療法の同時併用により放射線単独治療では考えられない程重篤な副作用がみられた。当初は化学放射線療法に腔内照射を併用することで腔内照射による合併症が懸念されたが,実際には併用して危険が増すのは腔内照射ではなく化学療法であった。総合的には化学療法同時併用の有用性は不利益を上回ると判断されるが,実際に治療死に至った例も存在していることを患者や家族に充分説明する必要がある。特に照射野が頸部胸部腹部の3領域に及ぶ巨大なものでは注意が必要である。