|

| Fig. 1 Hot air balloon by the Montgofiers (1783). |

宇宙航空環境医学 Vol. 49, No. 1, 1-15, 2012

総 説

航空の歴史と航空医学の発展

立花 正一,藤田 真敬

防衛医科大学校 防衛医学研究センター 異常環境衛生研究部門

History of Aviation and Development of Aviation Medicine

Shoichi Tachibana, Masanori Fujita

Division of Environmental Medicine, National Defense Medical College Research Institute, National Defense Medical College

ABSTRACT

The aviation environment, where pilots work, is associated with stress factors, such as changes in pressure, low ambient pressure, low oxygen partial pressure, low temperature, acceleration force, spatial disorientation, fatigue due to extended flight time, and jet lag. A combination of these stress factors can distract pilots’ attention and reduce their performance, leading to errors that might lead to an accident. Significant effort has been made since the dawn of flight to reduce these stress factors in order to prevent accidents and to improve flight safety. The progressive development of aircraft added other stress factors (acceleration force, spatial disorientation, etc) to aviation and further researches have continued to resolve the problems. Aviation medicine and physiology contribute significantly to pilots’ health care and aviation safety. Aviation medicine has progressed with the advances in aviation. The history of aviation is sometimes scattered with tragedy but aviation medicine has learned from tragedy through medical study of accident investigations. Aviation medicine is an established branch of occupational medicine. The authors introduced the history of aviation medicine along with that of aviation from balloon flight to modern aircraft flight, including some interesting stories of research and operations. Researches on hypoxia and acceleration (G) force were precisely covered because these topics were considered to be main challenges in aviation medicine. The history of Japanese aviation medicine addressed in this article, although the information is limited due to dissipation of materials after W-W-Two. Research and the practice of aviation medicine are limited in our country. However, the needs of aviation medicine will prevail as long as there is aviation and pilots. The authors hope that young people interested in this unique field will learn from the history and understand the importance of its contribution to aviation.

(Received:8 Sep, 2011 Accepted:18 Oct, 2012)

Key words:Aviation, Aviation Medicine, Pilot, Aircraft Accident, Accident Investigation

I. はじめに

パイロットの仕事場である,いわゆる“航空環境”は地上とは異なり,気圧の変化,低圧,低酸素,低温,重力加速度,飛行錯覚(または空間識失調),長時間・長距離飛行に伴う疲労や時差の問題など多くのストレス要因を内在している。これらのストレス要因がいくつか重なりパイロットに悪影響を与えると,操縦エラーから事故へとつながる危険性がある。そのため,これらのストレス要因を軽減し,飛行の安全性を向上する努力が,飛行機の発達とともになされてきた。上記の課題は医学・生理学の分野に関することが多く,この分野の研究は飛行機の開発以前の気球の時代から始まっている。本稿では航空の歴史と,それに寄り添うように発展してきた航空医学の歴史を,興味深いエピソードを交えながら紹介する。

II. 空への憧れ(黎明期)1, 2)

人間は太古の昔から大空にあこがれ,鳥のように飛ぶことを夢見ていたようである。ギリシャ神話で,ミノス王に幽閉されたダイダロスとイカロス親子が,鳥の羽を集めて大きな翼を作り,それを背中に着けて塔から飛んで脱出した逸話が有名である。飛ぶことに魅せられたイカロスは,父親の忠告にもかかわらず空高く上昇し,太陽に近づきすぎたため,背中に翼を接着している蝋が溶けて,青海原に墜落してしまった。エジプト王の墓石には翼を付けた人間像が描かれており,中国やヘブライの古い物語にも人間が空を飛ぶ話が出てくる。我が国にも,天の岩船(あまのいわふね)という空中を飛ぶ石の船や,天の羽衣(あまのはごろも)を天女がまとい空を飛ぶ話など,空を自由に飛んだり,遠くへ移動することへの憧れが,神話という形で伝承されている。

人が直接飛ぶことは近代までできなかったが,空飛ぶ物体や玩具の類なら,人間はかなり昔から発明している。今から2,400年ほど前の春秋・戦国時代の中国で,魯班という人が「木と竹で作ったカササギ凧」を3日間飛ばすことに成功し,凧の創始者とされている8, 32)。この凧は軍事・通信用に活用され,その後には娯楽用として絹などの高価な材料の優雅なものに発展していった。古代ローマではプロペラが発明され,まだ空を飛ぶには至らなかったが,風車として活用された。プロペラを空飛ぶ玩具として楽しんだのは,東晋時代(265~420年)の中国で,いわゆる竹とんぼが「飛車」として楽しまれたことが記載されている9)。日本でも奈良時代(710~784年)の長屋王宅の遺跡から,木製の竹とんぼが発掘されている。

人間が空を飛ぶことを意識して,多くのアイディアを提案したのは,イタリアのレオナルド・ダ・ビンチである。彼はヘリコプターのモデル,羽ばたき機(オーニソプター),鳥の翼の膨大なスケッチ,あるいはピラミッド型のパラシュートのスケッチなどを残している。この時代に後に実用化される可能性のあるスケッチやアイディアを,これほど多く提案できた彼の天才ぶりは見事である。

その後,鳥の翼に似たものや,グライダーのようなものにぶら下がって,崖や屋根から飛び降りて,“飛ぼう”と試みた逸話が多く残っているが,いずれも実態は不明確である。この中で1742年にバッケヴィル侯爵(Marquis de Bacqueville)が,パリの自宅の屋根からグライダー様の装置で飛び降りたことは,しっかりと記録として残っている10)。他の冒険者と違い,彼は自宅の屋根からセーヌ川までのフライトパスを設定し,綿密な計画を練っていた。しかし,“飛行”は装置の故障のため,予定のフライトパスを描かず,“洗濯女のはしけ”の上に落ち,彼は足を骨折している。今日,日本の大学の飛行クラブの学生たちが,人力飛行機を飛ばして距離を競うイベントがテレビで放映されているが,ある者は離陸後すぐに,海上に墜落してしまう。まさにそのような光景であったと想像される。

III. 気球の発明とデモ飛行2, 12, 28)

鳥のように翼をつけて飛ぶことがほとんど失敗する中で,最初に人類が離陸に成功するのは気球によってであった。気球の飛行の可能性を最初に理論的に裏付けたのは,13世紀のイギリスのロジャー・ベーコン(Roger Bacon)である。彼はカトリック司祭であり哲学者であったが,理論だけではなく,経験知や実験・観察を重視したため「近代科学の先駆者」と言われている。彼は「大きな金属の球に,大気よりも軽い気体を入れれば飛べる」というアイディアを論文に発表した。水が船を浮かべるように,空気が物(craft)を浮かべることができると考えたのである。この理論を実際に可能にする発見が1766年イギリスのヘンリー・カーベンディッシュ(Henry Cavendish)という科学者(化学者であり物理学者)によってなされた。すなわち,彼は「空気よりも軽い,燃えやすい気体:水素」の存在を,王立協会で発表したのである。

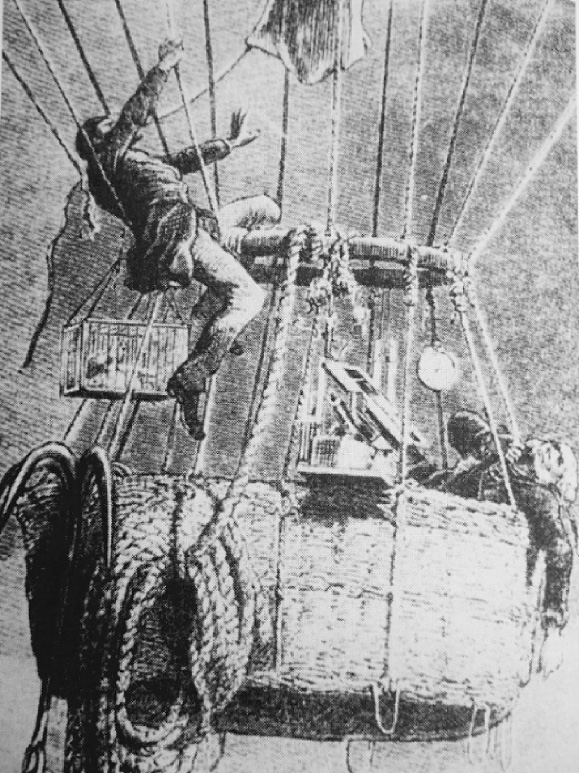

しかし最初の気球の発明は,この水素を用いたものではなかった。フランスの製紙業者モンゴルフィエ(Joseph & Etienne Montgolfier)兄弟は,当初水素を使った気球の制作を試みたが,紙製の小さな気球に水素を入れると,水素は簡単に紙を通り抜けてしまい,水素で気球を膨らませることはできなかった。紙の代わりに絹を用いても結果は同じだった。水素気球を作るには,もう一工夫を要したのである。アイディアに行き詰った兄のジョセフが,ある日自宅の暖炉で面白い現象を目撃した。暖炉の火のそばに置いた夫人の下着が,ふわりと浮いたのである。またある日には,自分の下着も同様にふわりと舞い上がったり,パンを包むために置いた紙袋が舞いあがったりするのを見て,彼は「熱せられた空気は周りよりも軽くなり,浮く」ということに気付いた。その後ジョセフは弟のエティエンヌとともに,精力的に熱気球の開発に取り組んだ。こうしていくつかの小さな気球の実験の後,1783年6月5日に紙と絹でできた,204 kgの浮力を持つ無人の熱気球がパリの上空305 mまで上昇し,1.2 kmの移動を果たした(Fig. 1)。これが世界初の気球の飛行実験の成功と記録されている2, 12)。

一方で若い物理学者シャルル (J.A.C. Charles) は,パリ科学アカデミーの会員達の支援を受けて,燃えやすい気体(水素)を使った気球の開発を進めていた。長い努力の末に,彼は直径3.65 m,容積26 m3の気球を作成し,226 kgの硫酸と450 kgを超す鉄の粉から水素を作り,気球を充てんすることに成功した。1783年8月27日に,シャルルの水素気球はパリ上空1,000 mまで上昇し,1時間後パリから24 km離れた農村に着地したが,驚いた村人がフォークやマスケット銃で気球をめちゃめちゃに壊してしまったという。

モンゴルフィエ兄弟の熱気球の噂は,当時のフランス王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの耳にも届き,ヴェルサイユ宮殿で熱気球がお披露目されることになった。この時は直径13 m,容積1,080 m3の気球の下に,大きなかごが取り付けられ,ヒツジとニワトリとアヒルが乗せられた。人間が飛行する前にまず動物実験をするという,今日の航空医学の伝統がこの時から始まったと言ってもいいであろう。かごには気圧計が取り付けられ,若い科学者であり医師のピラートル・ド・ロジェ(Pilâtre de Rozier)が,この動物実験の観察役を引き受けた。気球は1783年9月19日,518 mまで上昇し,デモ飛行は成功した。着地後の実験動物の検査では,飛行による医学的問題は認められなかったが,ニワトリが羽に怪我をしていることが判明した。これは複数の証言から,離陸前の祝砲に驚いたヒツジが暴れて,ニワトリを蹴ったことが原因とされ一件落着した2)。

動物実験の後は,いよいよ人間の出番である。モンゴルフィエ兄弟は3つ目の大きな気球の制作に取り掛かり,今度は気球の下に2人の乗員が乗り込むゴンドラと,彼らが空気を熱するために火を炊く火鉢が取り付けられた。さてここで,誰がこの気球に乗り込むかが問題となった。当初は危険な実験だから死刑囚を乗せるべきとの意見もあったが,ド・ロジェが「歴史に残る栄誉を囚人に与えるわけにはいかない」と熱心に志願書をルイ16世に書き送り,ようやく搭乗許可を取り付けた。この間彼は,安全索を取り付けた気球で,バランスのとり方と火力のコントロールの仕方を周到に研究している。こうして気球の操作法に習熟したド・ロジェは,もう一人の搭乗者・ダーラント侯爵(Marquis d’Arlandes)とともに,1783年11月21日人類初の有人飛行に臨んだ。この時に携行した最初の「救命装備品」は,それぞれバケツ一杯の水(消火用)と衝撃防止用のスポンジであった。飛行中には,飛び交う火の粉が気球の本体(紙と布でできている)に燃え移るのを必死で消火しながら,気球のバランスを取る操作で大忙しであったという。彼らは地上85 mまで上昇し,パリの上空を8 kmにわたり,25分間の横断飛行に成功した。

それに遅れることわずか10日の12月1日,今度はシャルルが水素気球で,友人の化学者ロベール(M.N. Robert) とともに有人飛行に挑んだ。彼は2時間にわたり,43 kmの飛行に成功している。シャルルはロベールを一旦降ろした後に単独飛行を試み,一気に2,750 mの高高度に達しているが,この時に上空の環境が,地上とは違う危険性を秘めていることを自ら体験した。彼は上空で“体を突き刺すような寒さ”と,降下時に“片方の耳の鋭い痛み”(今でいう航空性中耳炎)を体験したことを記載しており,これが航空医学・生理学上の貴重な古典的報告となった。

|

| Fig. 1 Hot air balloon by the Montgofiers (1783). |

IV. 航空史上初の死亡事故2, 28)

航空の歴史は常に事故という悲劇とともに歩み,人命という尊い犠牲の上に安全対策が講じられ,さらに限界に挑戦するという仕方で,発展してきたように考えられる。そのような航空の宿命を暗示するような死亡事故が,気球の有人飛行の開始からわずか2年で起きている。

最初の犠牲者は,皮肉にも人類初の気球飛行の栄誉に輝いたド・ロジェである。彼はパリ科学アカデミーの会員で,ガスマスクの原型となる呼吸器具を発明したり,水素ガスを使った面白い実験デモで観衆を魅了したりと異才を放ち,有能な科学者であり医師であった。ド・ロジェは高性能の気球を望むあまり,周囲の反対を無視してモンゴルフィエ兄弟の熱気球と,シャルルの水素気球を組み合わせた,“ハイブリッド”気球を作った。燃えやすい水素を充満した気球を,下から火で熱して上昇速度をコントロールしようとしたが,結果はまさに「火を見るよりも明らか」な,悲劇的な空中爆発となった。1785年の夏,ド・ロジェの気球は大勢の観衆が見守る中,1,000 mの上空で大爆発を起こし,彼は28歳の若さでその同乗者とともに帰らぬ人となった2)。

この時の観衆の中に,ド・ロジェの婚約者もいたが,彼女はフィアンセの思いもかけない爆死に大きなショックを受け,抑うつ状態となり,長く精神病院での入院生活を続けなければならず,悲劇をさらに悲劇的なものにしている。医師は科学者の端くれであるが,実践にはやるあまり,時に論理性をなおざりにする傾向がある,と感じているのは筆者だけであろうか。他山の石とすべきエピソードである。

V. 航空医学の芽生え2)

気球によって,人類はこれまで憧れでしかなかった「大空」という新たなフロンティアへ進出した。前述のシャルルの“危険な体験”の報告なども,医師や生理学者の興味を引き,上空の環境を科学的に解明しようとする者が現れた。気球飛行に強い関心を抱いたイギリス在住のアメリカ人医師,ジョン・ジェフリーズ(John Jeffries)2, 6)は,当時活躍中のフランス人飛行家,ブランシャール(Jean-Pierre F. Blanchard)に頼み,気球に同乗した。その時に彼は上空の空気を採集するための真空フラスコ,気流計測器,温度計など,種々の計測器材を持ち込み,科学的な調査を実施した。彼の興味はこれだけに止まらず,ブランシャールがイギリス海峡の横断飛行を計画していることを聴きつけると,ぜひ自分を同乗させてくれと頼みこんだ。彼はブランシャールと熱心に交渉し,「もし気球が降下し始めて,ゴンドラ内の重量を減らさなければならない時は,自分が降りるから」との約束までして,ようやく承諾を取り付けた。こうして1785年1月7日,2人を乗せた気球はイギリスのドーバーを離陸し,フランスのカレーに向かった。この冒険飛行は見事に成功を収めたが,カレーに到着する直前に気球が降下し始めたため,彼らはゴンドラ内の装備品を次々と投棄しなければならなくなった。最後には自分達の上着を脱ぎ捨て,さらにはジェフリーズによると,6ポンド(約2.7 ℓ)の排尿さえしたという,面白いエピソードが残っている2)。

ヨーロッパにおいて既に44回の気球飛行に成功し,一躍有名となった飛行家ブランシャールは,今度はアメリカで45回目のデモフライトを行うことになった。飛行は1793年1月9日に,フィラデルフィアで行われることになった。この時,医師ベンジャミン・ラッシュ(Benjamin Rush)2)は,飛行前日にブランシャールに会って,ある医学的な観察作業を依頼した。即ち,気球が最高高度に達した時に,自分の考案した脈拍計測器(pulse glass)で脈拍を測って欲しい,というものであった。ブランシャールの報告によると,最高高度(9 km:この高度は今日の常識からいうと不可能?)に達した時に,4回計った彼の脈拍は平均92回/分で,これは地上では84回/分を超えたことのない普段の脈拍よりも,明らかに速かったという。ラッシュはさらに詳しく,飛行家に医学的な質問をしているが,ブランシャールは最高高度では「頭に血がのぼり,のどが渇き,眠くなった」と答えている。これは低酸素症の症状として,今日知られているもので,非常に興味深い。ラッシュは気球飛行に関する医学的データを集め,高高度飛行で起こる寒冷の影響,胸部拡張による不快感,鼻出血,頻脈などについて論じており,初期の航空医学に関する論文として注目すべきであろう。

VI. 高高度飛行の危険性2, 28)

フランスによって口火を切られた気球開発競争12)は,当時のヨーロッパおよびアメリカにおいて過熱を極め,飛行家たちは「より高く,より遠く,より長く」飛ぼうと腕と英知を競いあった。気球の性能が向上し,高高度飛行が可能になると,空が地上とは異なる危険な環境であることを,思い知らされる事故も起こりはじめる。

1804年に3人のイタリア人飛行家を乗せた気球は,6,000 mを超える高度に到達した。この時3人は手足にひどい凍傷を起こし,嘔吐し,意識を失った者もいたが,乗員の1人が薄れゆく意識状態の中で何とか気球を降下に転じ,彼らはアドリア海に不時着し無事に救出された2)。

1862年にはイギリスにおいて,当時高名な気象学者のジェームズ・グレイシャー(James Glaisher)と,歯科医であり飛行家のヘンリー・T・コックスウェル(Henry T. Coxwell)(Fig. 2)が高高度飛行を行った。上空の温度と湿度を測るために高度9,450 mに達しているが,彼らのこの時の困難な状況が,貴重な記録として残されている。5,640 m付近で脈拍が100回/分と速くなり,5,850 mでは呼吸困難,動悸,手や唇のチアノーゼが認められ,頭がボーとして,計器の判読が困難となった。6,510 mでは,ゴンドラが揺れてもいないのに,グレイシャーが船酔い様の症状を起こし,8,700 mに至ると強い筋肉疲労を感じた。グレイシャーは「まるで手足が無くなった」ように感じ,その後7分間ほど意識を失った2)。コックスウェルも同様に意識朦朧とし手足が動かなくなったが,必死で水素の放出索をくわえることに成功し降下に転じ,2人は無事生還した。高高度環境の人体に及ぼす影響を,克明に記載したこの報告は,航空医学的に貴重なものとなっている。

|

| Fig. 2 Glaisher and Coxwell, nearly unconscious at 8,833 m:from Fundamentals of Space Medicine1). |

VII. 低圧チャンバーと航空生理訓練2, 6)

イギリスのグレイシャーとコックスウェルが,命がけで作った9,450 mの高高度飛行記録は,その後の各国の飛行家達の新たな目標となった。野心に燃える彼らは,何とかこの記録を打ち破りたいと考えたが,高高度には「生命の危険」が待ち受けていることも知れ渡っており,ジレンマに陥るばかりであった。このような中で,気球の本家本元を自認するフランスでは,クロッセ・スピネリ(Croc?-Spinelli)とシベール(Sivel)の2人の飛行家が,何とかこの記録を破るような飛行をしたいと望んでいた。彼らは友人の高名な医師であり,生理学者のポール・ベール(Paul Bert)に相談を持ちかけた。

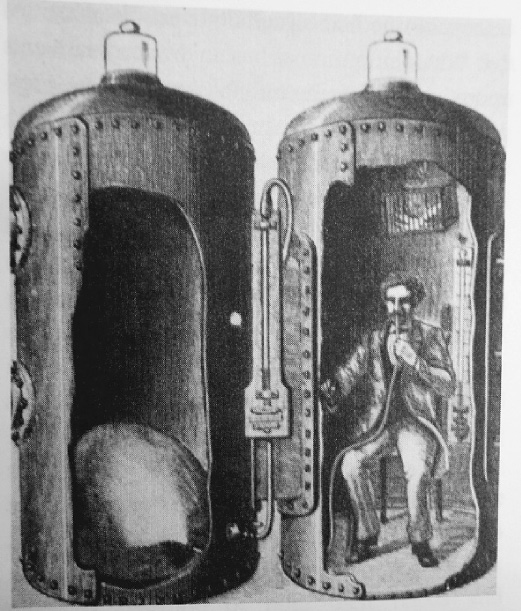

ポール・ベールは医学・生理学だけではなく,動物学や解剖学,さらには一般科学にまで造詣が深く,政治手腕もあり,最後はフランス領インドシナ(今のベトナム)の総督になった,多才なルネッサンス人である。彼は後に「航空医学の父」とか「高所生理学の父」と呼ばれた。彼は「実験医学序説」を著し,実証的な科学的研究手法を確立した,クロード・ベルナール(Claude Bernard)の愛弟子の1人である。数々の実験を繰り返すことにより,当時すでに高山病,酸素中毒,減圧症(ベンズ)の原因を解明している。低圧チャンバーを用いた,クロッセ・スピネリとシベールに対する航空生理訓練の実施は,フライト・サージャン(飛行士の健康管理をする医師)の元祖としての仕事であり,彼は航空医学の実践者でもあった。彼は地上で低圧環境を再現できる低圧チャンバー(Fig. 3)2)を開発し,種々の医学実験に用いていた。これを2人の飛行家の訓練に利用し,低酸素症の体験をさせ,補助酸素の吸入の重要性を認識させたのである。史上初の航空生理訓練を受けた飛行家達は,1874年3月に補助酸素を充てんした風船をそれぞれ携帯して高高度飛行に挑んだ6)。実際の飛行は,予想以上に過酷で,厳しい寒さ,多くの困難な作業,長時間の低酸素暴露に苦しんだが,彼らは補助酸素を用いた高高度飛行に成功した。この成功に意を強くした彼らは,更なる高高度への挑戦を試みることになる。

|

| Fig. 3 Paul Bert’s altitude chamber (1878):from Fundamentals of Aerospace Medicine1). |

VIII. 低酸素症による死亡事故:低酸素症の落とし穴2)

1875年4月15日,クロッセ・スピネリとシベールは,新たな高高度飛行計画を立てた。今回は友人の科学者ガストン(Gaston Tissandier)を,同乗者に加えた3人飛行である。彼らは72%の酸素を充満した3つの風船を用意した。酸素の総量は440ℓであった。この飛行計画はポール・ベールに送られ,彼からは酸素の量が足りないことを知らせる書簡が届いた。しかしながら,彼らは飛行を取りやめずに,計画通りに決行した2, 6)。この時の彼らのとった解決策が,そもそも“低酸素症の落とし穴”に嵌ったものであった。つまり彼らは,「酸素が足りないならば,酸素吸入はぎりぎりまで我慢して節約しよう」と考えたのである。ところが,低酸素症は「窒息」とは違い,痛くも苦しくも無く,なんとなく酒に酔った時のように気持ちよく,だるくなり,いつの間にか意識を失うという過程をたどる25)。体の中で最も酸素を必要とする組織の一つが脳であり,逆に言うと脳が最も低酸素症に弱く,真っ先に障害される器官の一つである。低酸素状態においては,「状況判断の中枢である脳が真っ先に障害され,自分が危険な状況にあることすら判断できなくなる」のである。

こうして彼らは忍び寄る低酸素症の悪化には,全く気付くことなく上昇を続け,補助酸素を吸うこともなく意識を失い,なすすべもなく死亡に至ったと推測される。幸い回収された気球から同乗者のガストンだけは生きて救出され,自己の体験を詳細に報告し,ポール・ベールの教科書に低酸素症の事故例として記載された2)。なぜガストンだけが生き残ったかを考えるならば,他の2人が忙しくゴンドラ内で作業を行い,酸素消費量が多かったのに対し,ガストンは同乗者であり作業には参加せず,従って酸素消費量が相当に少ない分,低酸素症の程度は軽かったものとみられる。以上のように航空医学の発展の宿命であるが,この悲劇による犠牲の上に,我々はまた一つ尊い教訓と知見を積み重ねたのである。

IX. 飛行船1, 15)

1852年にフランスのアンリ・ジファール(Henri Giffard)が飛行船を開発し,初の有人飛行に成功している。アンリは3馬力の蒸気エンジンにより回転するプロペラを搭載した飛行船で,パリとトラップ間27 kmを時速8 kmで飛行した1)。ドイツではツェッペリン伯爵が独自に硬式飛行船の開発努力をしていた。1900年に初飛行に成功すると,1909年にドイツ海軍に採用され,1911年にはドイツ国内に民間航路が開設され,ツェッペリンは飛行船の代名詞となった。日本では山田猪三郎が,1911年に山田式飛行船で東京上空の飛行に成功している。第1次世界大戦において,ドイツ軍が軍用飛行船でロンドン空襲を試みている。ツェッペリン飛行船はその後,国際的な航路拡大に乗り出し,1925年に太平洋横断航路(上海・霞ケ浦・サンフランシスコ)を開設し,1929年には世界一周飛行の輝かしい記録を達成した。しかし当時の飛行船は水素を利用していたため,安全性に問題があった。1930年イギリスの飛行船がフランス北部で墜落し,48人の乗員乗客が死亡(生存者6名)すると,イギリスは飛行船計画を中止した。1933年にはアメリカ海軍アクロン号が墜落し,73名の乗員が死亡(生存者3名)し,飛行船史上最悪の事故となった。1937年に米国レイクハーストで起きた,大西洋横断航路のヒンデンブルク号の火災爆発事故(Fig. 4) は決定的で,その後一部の軍事利用の他は,飛行船は次第にすたれてしまう1)。

|

| Fig. 4 The Hindenburg disaster at Lakehurst, New Jersey on May 6, 1937 brought an abrupt end to the age of the airship. |

X. グライダーと動力飛行の試み4, 15, 29)

気球がlighter-than-airの乗り物に分類されるのに対し,グライダーや飛行機はheavier-than-airの乗り物に分類される。空気よりも重いものが空を飛ぶためには,航空力学の理論が新たに必要であった。近代航空力学の基礎を築いたのは,英国のジョージ・ケイレイ(George Cayley)である4, 26)。1809年,彼は翼と胴体,水平尾翼と垂直尾翼よりなる尾部,及び動力源から構成される「飛行機」のコンセプトを描き,動力飛行の原理について解説している。惜しむらくは,当時はまだ飛行機を空中に浮かせるだけの動力源は開発されておらず,彼の構想を実現するには,もう少し科学技術の発展を待たねばならなかった。ケイレイはその後研究を進め,動力源のいらない「グライダー」を,いくつか制作した。1849年には10歳の少年を乗せたケイレイのグライダーが,数ヤード滑空したことが記録として残されている26)。

グライダーの開発に最も大きな貢献をしたのは,ドイツ(当時はプロイセン)の技師オットー・リリエンタール(Otto Lilienthal)であろう4, 26)。彼は1891年から5年間の間に,2,000機以上のグライダーを制作した「グライダー王」であり,ライト兄弟に直接的な影響を与えた人物としても知られている。彼のグライダーは,今日のハンググライダーによく似ており,宙づりになったパイロットが体を動かすことによって,重心を前後左右に移動させて,飛行をコントロールするものであったが,空力学的には不安定であった。自ら,飛行実験を繰り返していたリリエンタールは1896年のある日,グライダーが空中で失速のため墜落し,その時の怪我がもとで翌日死亡した。当時はこのような冒険的なグライダー飛行で,多くの人命が失われた。しかしながら,墜落の衝撃から頭や体を守る,救命装備品の開発の発想には,至らなかったようである。

飛行機の開発の準備には,グライダーによる航空力学の研究と実践の他に,動力源の開発が欠かせない。こちらの分野での貢献者の1人としては,フランスのフェリックス・デゥ・タンプル(Felix du Temple)を挙げることができる15)。彼は海軍将校であり,発明家であった。1857年に動力源を備えた“飛行機 Flying Machine”を考案して以来,数多くの鳥型の飛行機モデルを製作した。既存の蒸気エンジンでは十分な馬力を得られないため,独自に“熱気”蒸気エンジンを開発した。1874年に,この蒸気エンジンを備えた“飛行機”は,人を乗せて短時間ながら“離陸”し,安全な着陸に成功している。1884年には,ロシアの海軍将校モザイスキー(Aleksandr F. Mozhaiski)が,同様に蒸気エンジンを搭載した“飛行機”で丘からの“離陸”に成功しているが,これらはいずれもまだ“離陸”しただけであり,「飛行した」と呼ぶには程遠い段階であった。

XI. ライト兄弟と飛行機15, 25, 27, 33)

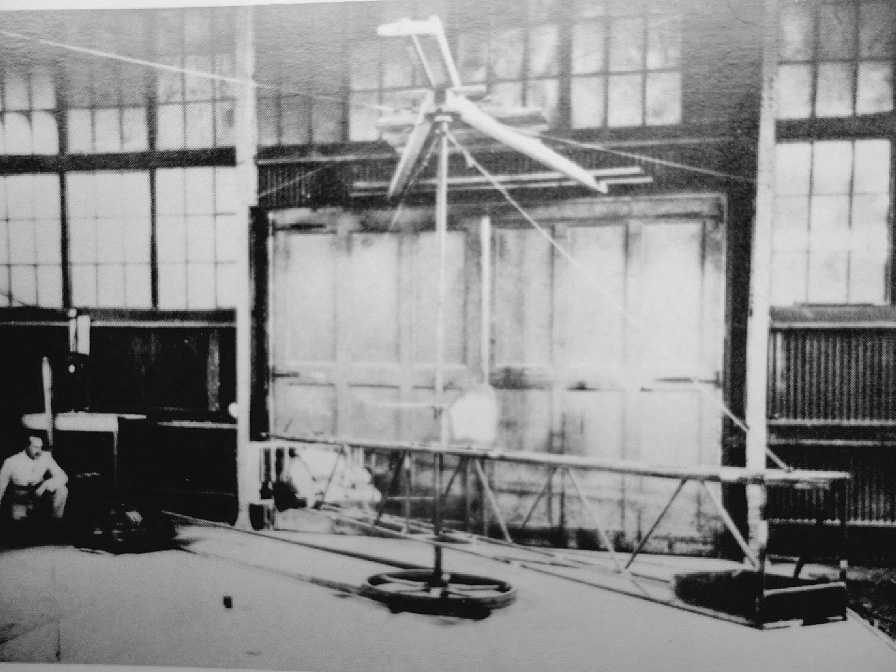

リリエンタールのグライダーに啓発を受けた,米国オハイオ州デイトンの自転車製作業者ライト兄弟(Wilbur & Orville Wright)は,まずグライダーを数多く作成し,どうすれば安全に安定したコントロールができるかを研究した。リリエンタール型のグライダーによく起こる,失速と墜落を防ぐために,カナード(尾翼を前方に取り付ける方式)を考案したり,翼を複葉にして“たわませる”ことにより機体をターンさせる方式を考案した。彼らの先見的な発明の一つに,風洞(Wind Tunnel)がある27)。彼らはこれを使っていろいろな形状の翼を持った,小さなグライダー模型を多く(200以上)テストし,最も大きな浮力を得られ,安定した飛行ができる翼の開発に成功した。風洞は今日でも航空機の開発には,欠かせない航空力学の実験器具となっている。

彼らは無人のグライダー(というよりは凧:カイト)を地上から索で操り,何度も操作性や安全性を確かめたのちに,1902年ウィルバー・ライトが満を持してグライダーに乗り込み,予想通りの安定した飛行を実現している。歴史家によっては,1903年のFlyer号の動力飛行よりも,1902年の3軸の飛行コントロール・システム(ラダー・コントロールと翼のたわみによるロールを同時に制御する)によるグライダー飛行の成功の方が,航空力学的には重要であるとしている27)。グライダーの飛行実験に自信を深めた兄弟は,その後12馬力の水冷式ガソリンエンジンを搭載したFlyer号で,1903年12月17日に人類初の動力飛行に成功したのである。彼らは,初飛行を成功させる重要な鍵は「風」にあると考え,強い,安定した風が一定の方向から吹く場所を,探すことにも努力した。国立気象局からの情報をもとに,彼らが選んだのは,常に海から強い風が吹き込む,冬のノースカロライナ・キティホークであった。この日最初にオーヴィルが飛び,約12秒間,40 mの飛行に成功した(Fig. 5)。彼らはその後3回の飛行を試み,最終的にはウィルバーが約1分間,258 mまで飛行距離を伸ばした。

|

| Fig. 5 First human powered flight by Wright brothers at Kitty Halk, North Carolina(1903). |

XII. 飛行機による最初の死亡事故20, 29, 33)

ライト兄弟は飛行機の更なる改良を試みる一方で,アメリカとヨーロッパの各国政府と契約を結ぶために,盛んな売り込み活動を行った。各地でデモフライト行い,フランスの会社とアメリカ陸軍との契約にこぎつけた。アメリカ陸軍は,デモフライトに同乗者を乗せることを要求した。1908年9月17日オーヴィルが,トーマス・セルフリッジ中尉を乗せて飛び立ったが,高度30 mのところでプロペラが砕け散り,飛行機は墜落した(Fig. 6)。セルフリッジ中尉は頭蓋骨を骨折し,その日のうちに,近くの陸軍病院で死亡し,最初の飛行機事故の犠牲者となった。オーヴィルも左下腿と肋骨4本を骨折した。この事故から12年後に股関節の痛みが強くなり,レントゲンを撮ったところ,大腿骨の骨折と股関節脱臼が明らかとなっている。心配した妹のキャサリンが,入院中のオーヴィルに「飛ぶのが怖くないか」と尋ねたが,彼は「心配しているのは,早く良くならないと,来年計画しているテストフライトができないことだ」と,言下に彼女の心配を否定し,その後も果敢に飛び続けた。ちなみに,この時に行われた軍当局による事故調査では,セルフリッジ中尉の致命傷を頭部外傷と結論し,対策として頭部の保護具の開発を提案した。航空医学的には,「飛行恐怖」への懸念や,「航空事故調査」の様子が記録されている最初の飛行機事故20)として興味深い。

|

| Fig. 6 First fatal accident by Wright flying machine (1908):from The Dangerous Sky4). |

XIII. 飛行機時代の航空医学(揺籃期)15, 20, 29)

ライト兄弟によって幕開けされた飛行機時代であるが,その後のライト型飛行機の成績は必ずしも芳しくない。採用したアメリカ陸軍では1912年から13年にかけて,11件もの死亡事故が発生し,その安全性に疑問がもたれた20)。一方ライバルたちも,次々と飛行機の性能の向上に凌ぎをけずり,アメリカではグレン・カーチス(Glenn Curtiss)が「たわみ翼」ではなく,「エルロン」によって,効率よくロールする飛行機を開発した。このエルロンの特許を巡って,ライト兄弟とカーチスは,長年の法廷闘争を繰り広げることになった24, 33)。またヨーロッパではブレリオ機,アンリ・ファルマン機(徳川好敏大尉が,日本で初めて飛行を行った)などが,1909年頃から,次々と頭角を現した15)。

この時代にパイロットも数多く養成されるに従って,“医学的”問題も起こるようになった。フランスでは,空酔いが医学文献に取り上げられている。米国の航空医学の創始者的存在のアームストロング(Armstrong)によれば,第1次世界大戦前までに,既に世界で32編の航空医学の分野の論文が発表されており,ヨーロッパにおいては1910年には医学の分野の一つとして「航空医学」の確立の動きがあったという2)。ドイツ軍では1910年にパイロットの選抜基準の中に医学検査と適性基準が設けられ,イギリスでは1912年に陸・海軍に航空隊が創設された際に,2人の軍医が専属となった。彼らはパイロットの健康管理の傍ら,操縦教育も受けており,今でも欧米では珍しくない,pilot-physician(パイロット兼軍医)の草分けとなった。

アメリカでは1912年に陸軍と海軍が,パイロットの選抜時に身体検査を実施することを決定している2)。実施項目は視力,色覚,聴力,平衡感覚,呼吸・循環器系,運動・感覚器系,神経系に及んでおり,検査の方法や精度は別として,現在行われている航空身体検査の実施項目と,大きな相違はない。フランスでも1914年にパイロットの選抜に身体検査基準を設け,1917年には航空医学専門の部隊を創設している。このように欧米の列強国の軍隊が,それぞれ航空部隊を増強するにしたがって,軍における航空医学の必要性が認識され,体制が整備されていったのである。

我が国も欧米列強の仲間入りをしようと,アジアではいち早く陸軍に航空機を取り入れており,1912年に「航空機操縦将校養成要領」を発令し,操縦将校の教育を開始した7)。この際に選抜基準を設け医学・心理学的側面からの適性評価が行われている。

XIV. 第1次世界大戦と航空医学2, 21)

第1次世界大戦では,航空機が本格的に作戦に用いられるようになる。当初は偵察機として敵の陣地や,大砲の着弾地点の確認に用いられた。その後,航空機のパイロット同士が,ピストルを撃ち合う“空中戦”が始まり,機関銃が装備されるに至り,“戦闘機”が生まれた。また敵上空で爆弾を手落しする“爆撃機”も誕生し,その後爆弾の大きさも,投下方法も改良されていく。1914年当時の欧州列強の保有する作戦機は,ドイツ1,200機,フランス1,000機,イギリス1,000機と記録されている2)。

第1次世界大戦では,パイロットの消耗が各国軍を悩ませた。例えばイギリスでは,1914年に軍当局が,パイロットの死亡原因を調査したところ,死亡者100名中,敵との交戦による名誉の戦死は2名,機体の故障によるものが8名,残りの90名はパイロット側の諸問題(医学的問題,判断ミスや不注意などのヒューマンファクター)によるものであることが,明らかとなった。特に医学的問題による死亡事故が,60%を占めることに注目した当局は,航空身体検査規則の見直しや,パイロットの健康管理を日常的に行うフライト・サージャン制度などを導入し,航空医学的な対策を充実させた。このような対策が功を奏し,パイロットの死亡事故総数が減少し,医学的原因の全体に占める割合も,1915年には20%,1916年には12%と確実に減少した2)。

同じ時期にアメリカ軍においても,ヨーロッパの前線に送っているパイロットの,消耗率が大きいことが問題視された。調査してみると,事故発生率が241飛行時間当たり1件,死亡事故は721飛行時間当たり1件(ちなみに現代の各国空軍では,100,000飛行時間当たり1~2件というのが平均)と極めて高く,事故原因の75%はパイロット側の要因によるものとされた。また前線のパイロットが,十分な医学的支援を得られず,健康状態は悪化し,体重は減少し,士気も低下している現状が明らかとなった。軍医たちの航空医学に関する知識は乏しく,航空事故に結びつく医学的原因を,見過ごしている可能性があることが指摘された。この報告に基づき,陸軍航空部はさっそく対策を講じ,軍医の航空医学教育や,航空医学的な観点からの,パイロットの健康管理に力を入れた結果,戦争の末期にはパイロットの事故率が,飛躍的に改善されたという。アメリカ陸軍の航空医学教育体制が整い,1918年9月にフライト・サージャン第1号として,ハンプトン少佐(Robert Ray Hampton)が,派遣部隊に配属された。また1919年5月には,航空医学校が創設されている2)。

XV. 航空機の発達と航空医学:低酸素症と重力加速度への対策21, 22, 31)

航空機は第1次世界大戦中に大きく発展し,信頼性も向上した。それまでの複葉機にかわって,金属製の単葉機の開発も進み,高速で高高度飛行が可能になった。気球の時代に既に問題となった,高高度飛行による低酸素症や,減圧症の危険が再び登場し,さらには戦闘機の急速旋回時に,パイロットの脳の血液を下方に押し下げる,重力加速度(G)の問題が新たに加わった。

高高度飛行が可能となった軍用機には,1919年ごろから酸素マスクと,酸素ボンベが搭載され始めた。しかしながら,その性能と信頼性は低く,第2次世界大戦勃発の頃も,酸素装置の故障や,取り扱いの不慣れから,乗員が低酸素症を起こすことが少なくなかった。大戦初期のヨーロッパ戦線において,イギリスの爆撃機搭乗員の死亡原因の大部分は,酸素マスクの凍結による低酸素症であったという22)。米軍においても1943年の1年間に,22人の爆撃機搭乗員が,低酸素症により死亡したため,フライト・サージャンが25,000 ft以上の高高度飛行の禁止を提言したほどである22)。酸素装置の改良が精力的に行われ,高高度でも凍結せず,高度の上昇に従って酸素供給量が,自動的に増える装置が開発されるに及んで問題は解決した。また搭乗員を対象とした低酸素症に関する生理学教育や,低圧チャンバーを用いた訓練の実施も,重要な貢献を果たした。

一方,コックピットやキャビン全体を与圧することにより,酸素マスクなしで快適な高高度飛行を実現する研究開発も進み,アメリカでは1937年に,陸軍航空隊がロッキードXC-35(Fig. 7)という,世界初の与圧キャビンを有する実験機に,5人の搭乗員を載せて32,000 ftの高高度飛行に成功した。その後B-29スーパーフォートレスが,与圧キャビンを持つ初の実用機として量産され,日本の戦闘機が及ばない遥か上空から,日本の大都市を爆撃した22)。イギリスでは1940年に,与圧コックピットを持つヴィッカース・ウェリントンⅤ機が,40,000 ftの高高度記録を作った。ドイツでも1941年に,強力なエンジンと与圧コックピットを備え,40,000~54,000 ftを余裕で飛ぶ,ユンカース86Pを開発した22)。この飛行機は,スピットファイアーの及ばない上空から,イギリス本土やナイル川流域を偵察し,イギリスを驚かせた。これに対抗してイギリスは,スピットファイアーの与圧化を急いだ。

高高度飛行による低酸素症対策は,別の観点からも行われた。高度40,000 ftを超える飛行が可能になると(1929年ドイツのユンカースW34が,41,700 ftの高高度飛行記録を作ったが,当時与圧システムは開発されていない),例え100%酸素を吸っていても,低酸素症に陥る危険があることが,知られるようになった。この航空医学的課題を解決するために,新たな挑戦が始まった。パイロットの体全体に,圧力をかける与圧服の開発である。ドイツやロシアで,盛んに研究が行われた。

イギリスでは潜水病の研究で高名な,呼吸生理学者のハルデーン(J.S. Haldane)が,1920年代に与圧服の概念を発表している。彼はアメリカ人気球家の要請を受けて,Haldane-Davis型与圧服を製作し,低圧チャンバーで50,000 ftまでの,飛行シミュレーションに成功している。この与圧服は1936年に,英国空軍のスウェイン(F.R.D. Swain)のブリストル138A機で使われ,49,967 ftという高高度飛行記録の樹立に貢献した22)。

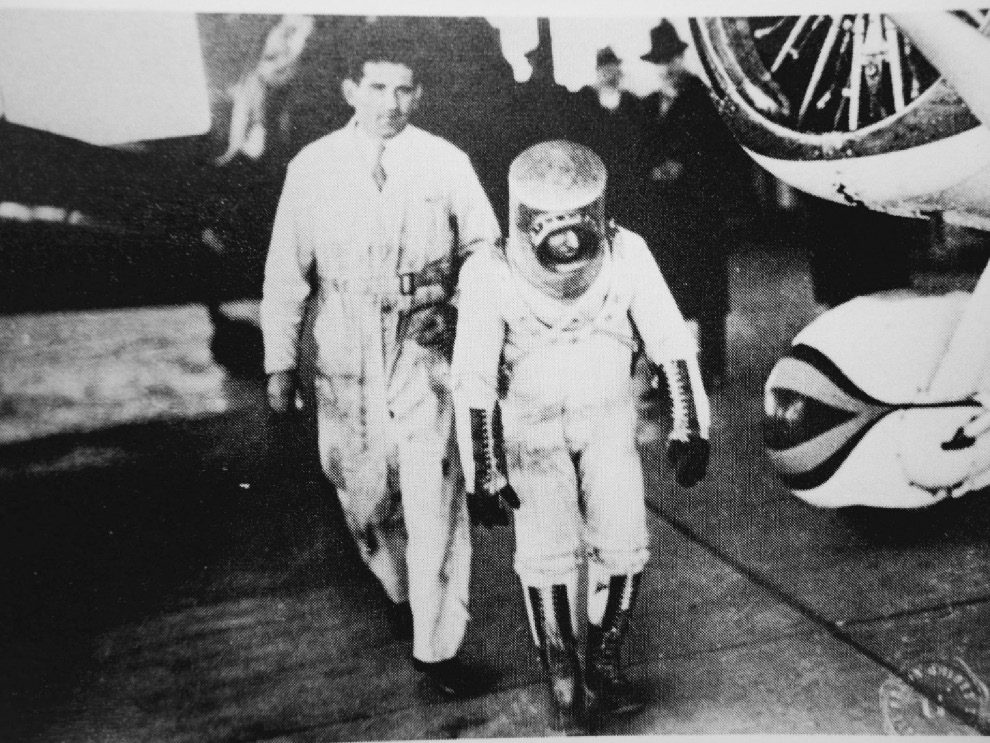

アメリカでは,科学者でありパイロットであったウィリー・ポスト(Wiley Post)が,1934年に世界初の実用的な与圧服(Fig. 8)の制作に成功した16)。このスーツは下着,ゴム製の空気袋の層,パラシュート布にゴムを溶かした外装の3層からなり,関節部分はフレーム構造で手足を動きやすくし,アルミニウムとプラスチックからなるヘルメットをかぶるものであった。ポストは1934年に,この与圧服を着てシカゴ上空で40,000 ftの飛行を行い,後には50,000 ftまで達している。与圧服は大戦後も改良が進められ,南カリフォルニア大学のヘンリー(James Henry)のデザインによる与圧服は,1946年に90,000 ftのチャンバー・フライト実験に耐えた。これは後にT-1型与圧服として,音速を超えたX-1機のパイロットの高高度飛行に用いられている3)。与圧服は手袋や靴の加圧は不十分な「部分加圧式」であるが,後にはこれをもとに,体全体を覆う気密性の高い,「全体加圧式」の宇宙服が開発されていく。

戦闘機が急旋回する時に生じるGは,パイロットの頭部の血液を押し下げる方向に働くため,ブラックアウトやグレイアウトという,特有の視力障害(網膜血流の低下による)や,意識喪失(GLOC:G-induced loss of consciousness)を起こし,操縦に重大な影響を及ぼす。時には墜落事故を起こす要因となる。Gに関連する事象は,第1次世界大戦中からエピソードとしては知られていた。1925年に行われた戦闘機レース (Schneider Cup Race) の際に,目標の鉄塔を小回りする時に,一瞬「目が見えなくなった」と訴えるパイロットが続出したことで,記録として残された。GLOCは1930年代,アメリカ海軍が急降下爆撃法を開発するに及んで,大きな課題となった。急降下爆撃では,パイロットが爆弾投下後,急激に操縦桿を引き上げる時に,9 Gもの負荷がかかるため,パイロットは頻繁にブラックアウトや,GLOCを起こしたのである。海軍から依頼を受けた医師や研究者が,大型犬を戦闘機の後席に括り付けて,頚動脈圧を測定する実験を行った結果,高G負荷による脳貧血が,ブラックアウトの原因であることが突き止められた。この研究に参加したポッペン(J.R. Poppen)が,1932年に腹部を圧迫する空気膨張式のベルトを考案した21)。しかしながら,腹部の圧迫だけでは,G耐性を上げるには不十分であった。

一方,地上において高G負荷状態を再現し,効率よく研究するために,遠心力発生装置(centrifuge)が考案された。まず1920年代半ばに,フランスが動物実験用の装置を作った。ドイツでは,1933年に世界初の人体用の装置が作られ,体位によるG負荷の影響,ブラックアウトのメカニズム,防護対策の研究などが行われた。アメリカにおいても,1938年にオハイオ州デイトンに,人体用centrifuge (Fig. 9)が作られ,優れた研究がなされた。Centrifugeを用いたG研究の中から,耐Gスーツが考案された。最初にスーツの耐G効果が確認されたのは,カナダのフランクス (W.F. Franks) による水圧式スーツ(Fig. 10)21)である。このスーツは第2次世界大戦中に,北アフリカのイギリス空軍によって,実戦でテストされた。しかしながら,「水に浮いているような」不快感や,「動きにくい」などの不具合から,実用には至らなかった3)。

アメリカでは1935年から,航空医学研究所のアームストロング(Harry Armstrong)らが,メイヨー・クリニックの加速度研究班,及びコルセットの製造会社と共同で,ふくらはぎ・大腿・腹部の5か所を空気で圧迫して,下半身への血流うっ滞を防ぐタイプの耐Gスーツを考案した。1944年にはG-3Aという,実用型耐Gスーツが米陸軍に採用された22)。このスーツは,ヨーロッパ方面でドイツ軍と戦う戦闘機に配備され,大変好評を博した。当時のアメリカ第8空軍P-51ムスタング飛行隊のフライト・サージャンの報告によれば,爆撃機の援護任務についた142人の戦闘機パイロットの着用するGスーツが,1回の飛行ミッション中に平均3.4回作動(ドイツ軍との交戦に入ればもっと頻繁に作動)し,パイロットは8 Gまで耐えられたという。調査に答えた118人のパイロットの,82%が5 G,57%が6 Gまで耐え,31%はムスタングの構造限界である7.1 G以上の高Gに,ブラックアウトを起こさずに耐えたと報告されている22)。また別の調査によれば,Gスーツを着用しなかった173人のパイロットのうち,73%がグレイアウトを,24%がブラックアウトを起こしているのに対し,Gスーツ着用の48人のパイロットは,30%がグレイアウト,わずか10%がブラックアウトを体験したのみであった22)。Gスーツは敵機の撃墜率にも効果を示し,ある調査によれば,Gスーツ着用のパイロットは,着用しないパイロットの,約2倍の撃墜率をあげたという。

日本においても1935年に,海軍技術廠内に動物用の小さなcentrifugeが設置され,加速度防護対策の研究が始められた。1938年には直径13.8 mの大型の装置も作られたが,実用的な研究成果は収められなかった。飛行の現場では一部のパイロットが,弾性のある帯で自分の下肢や腹部を巻き付け,耐G性を向上させようとしたり,航空医学研究所で,加速度腹帯が考案されたことが記録されている17)。しかし,残念ながら組織的に,効果的な対策を講ずるには至らなかった。

|

|

|

| Fig. 7 The first pressure cabin airplane Lockheed XC-35 (1937):from The Dangerous Sky4). | Fig. 8 Wiley Post in his Pressure Suit (1934):from The Dangerous Sky4). | |

|

|

|

| Fig. 9 Fisrt American human centrifuge at the Aeromedical Laboratoy(1935):from The Dangerous Sky4). | Fig. 10 Dr. Franks and his G suit inflated by walter :from Fundamentals of Aerospace Medicine1). |

XVI. ジェット機の時代

ジェットエンジンの開発は,第2次世界大戦中にドイツ,イギリス,アメリカなどで,それぞれ行われていた。しかしレシプロ機の性能を上回るまでには至らず,その本格的な発展は,戦後を待つことになる。ピストン・エンジンに比べて,回転するターボ・エンジンは,理論的には効率よく,高速飛行を可能にする,次世代の技術として魅力的であった。実際にはエンジンの短寿命,燃料の消費,高速での機体の不安定性,高速・高熱に耐えるタービン・ブレードの開発など,いくつもの課題を残していた23)。その後の研究開発によりジェット機は,レーダーの搭載により夜間や悪天候でも,安全に飛行できる“全天候型”,空中給油技術を利用しての長距離飛行,音速の壁を破る超音速飛行と,活躍の場を押し広げて行った。特に1947年10月チャック・イェーガー(Charles Yeager)が,ロケットエンジンを搭載したベルX-1実験機で,初めて音速の壁を破った飛行では,フライト・サージャンのジョン・スタップ(John Stapp) が,T-1与圧服の着用の補助や,健康管理の面で重要な役割を果たした3)。イェーガーは「マッハを超えた男」として有名になった。一方,スタップはパイロットの脱出用防護装置の開発のために,高速の衝撃実験を繰り返し,1954年12月にロケットエンジン搭載のソリで,11 kmのトラックを時速1,028 kmまで加速し安全に生還した,「地上最速の男」として名を馳せた3)。これらの技術開発は,後に宇宙開発へ繋がっていくことになる。

XVII. 民間航空の発展と航空医学

第1次世界大戦で大量に養成されたパイロット達は,戦争が終わっても空の魅力から離れられず,趣味で飛んだり,郵便運送や旅客輸送のパイロットになったりした。米国では曲芸飛行が盛んで,各地の町や村を興行して回った。日本にも1911年から1920年にかけて,海外から飛行家の来訪が相次ぎ,曲芸飛行などを披露してブームとなった。民間パイロットの数が増えると,民間でも医学的問題が懸念され,米国で1926年に民間パイロットにも身体検査を課すようになった2)。民間の航空医学制度を確立するために,陸軍にバウアー医師(Lewis Bauer)の民間割愛が依頼され,彼は民間パイロットの身体検査制度を精力的に整備した。バウアーの構想により民間の身体検査医が養成され,1930年には800人が検査医として認定され,44,000件に及ぶ身体検査証明が発行されている2, 30)。ちなみに我が国では,2009年における身体検査指定医の数は166人で,証明書の発行数は18,611件(国土交通省の資料)なので,いかに米国において,この時期既に航空業界が興隆していたかがわかる。

第2次世界大戦中に爆撃機の乗員を,低酸素症の脅威から救ったキャビン与圧の技術は,戦後は旅客機に応用され,高高度での快適な空の旅を提供できるようになった。1950年代初期には,イギリス製の世界初のジェット旅客機コメットが登場し,レシプロ機での旅行時間を一気に半減したが,1954年に相次ぐ空中爆発事故を起こした15)。事故調査の結果,キャビン与圧による機体の内外気圧差が金属疲労を起こし,風船が破裂するように,上空で機体が破裂したものと推測された。遺体の調査では,それを裏付ける肺気腫,肺の出血や血栓,鼓膜の破裂など急減圧によると考えられる損傷が認められた。この事故はイギリス航空界に大きな痛手を与えたが,事故調査後の安全対策として,フェイルセーフ(一部の部材が破壊されても,残りの部材により安全に飛行を続け,着陸できるという設計思想)という概念が提唱され,飛行安全の向上に貢献した。

我が国では敗戦の1945年8月以降,全ての日本国籍の航空機の運航が停止されたが,その解除により1951年に日本航空が創設され,民間航空事業が開始された。我が国の経済復興とともに民間旅客飛行は順調に発展し,日本航空がそのけん引役となったが,1982年に精神障害の機長の故意の誤操作による羽田沖墜落事故が発生した。この事故をきっかけにパイロットの健康管理体制と審査体制が見直され,運輸省(現国土交通省)航空局長の外部諮問機関として,航空身体検査証明審査会が設けられ,パイロットの医学的理由による事故の発生を,未然に防止する努力がなされている34)。

XVIII. 航空医学研究の隆盛

飛行機の発達とともに,“飛行環境”の特殊性や課題が知られるようになると,各国の主に軍当局が,航空医学の研究所の設立に動き出す。米国では1918年に,陸軍がロングアイランド(ミネオラ)に医学研究所(1922年には教育機能を加えて,航空医学校となる)を作った。この航空医学校は,1926年にはテキサス州サンアントニオに移り,後には「航空宇宙医学校」として,長く世界の航空宇宙医学の教育をリードすることになる6)。1934年,陸軍はオハイオ州デイトンに,もう一つ航空医学研究所を作り,こちらは専ら航空医学の研究に集中することになった13, 21)。一方海軍は1939年に,ペンサコーラに航空医学校・研究所を作った21)。これも現在に至るまで,米海軍の航空医学のメッカとして機能している。米国では軍の研究所の他に,メイヨー・クリニック,ジョージワシントン大学,シンシナチ大学などが,早くから航空医学研究に携わり,特にメイヨー・クリニックは,Gの研究や,耐Gスーツの開発などで大きな貢献をしている14)。

イギリスでは第1次世界大戦後,ファーンボローに王立空軍研究所が作られ,この中に航空医学研究の部署が創設されている。ドイツは1916年に,陸軍航空部隊に航空医学部門が創設され,パイロット候補者の身体検査を始めている6)。1927年にはハンブルグに最初の航空医学研究所ができ,低圧チャンバーを使用して高高度生理学の研究を行った。ベルリンの航空医学研究所には,世界最大の人体用遠心力発生装置が設置されていたが21),1935年から1945年にかけて,加速度に関する研究が盛んに行われた5)。ドイツのユニークなところは,1936年に国内の全医学校で航空医学の講義を開始したことである。その他,イタリア,ポーランド,ロシアなどにも1930年代に,次々と航空医学の研究施設が作られた。この時期は世界的に見て,航空医学の隆盛期であったと言える。

我が国では,1918年に東京帝国大学に航空研究所が創設されると,その中に航空心理部ができ,この部署で航空医学的な研究も始められている19)。1923年には,陸軍でパイロットの身体適性・心理適性の研究が始まり,1930年に飛行学校医務課内に,航空医学研究部門が置かれた17, 30)。一方海軍では,1938年に海軍医学校研究部内に航空医学の研究部門を置き,1941年には海軍航空隊に適性検査部が作られ,後に適性研究所に発展した11)。第2次世界大戦中は,陸軍は立川,海軍は横須賀で,それぞれ航空医学の研究が行われたと記録されている18)。陸軍の航空医学および身体検査部門は,1938年に所沢から立川に移転する際に,増員され研究体制が充実した。低圧低温装置,人体用遠心力発生装置,オリエンテーター(空間識研究装置と思われる)などの大型装備を有し,酸素吸入器の開発や,加速度対策,航空疲労の研究がなされていた17)。立川には戦後の昭和32年に,航空自衛隊の航空医学実験隊が創設され,航空医学の歴史を受け継ぐことになる。民間では名古屋帝国大学に1940年に航空医学の講座が開設され,1943年には航空医学研究所として独立,戦後は一時廃止されたが,1960年に航空医学部門が復活したという。

XIX. 歴史の教訓

本稿では航空の歴史と,それに寄り添うように発展してきた,航空医学の歴史についてたどってきた。筆者がその歴史から学んだ,いくつかの教訓の中で,強調したいことを,例を挙げながら述べたい。それは「歴史に一旦見放された装置やアイディアでも,一つの技術革新により,再び表舞台に登場することができる」,ということである。その例をいくつかあげよう。

(1) 熱気球

モンゴルフィエ兄弟の熱気球は,人類初の飛行を成功させ時流に乗ったかに見えた。しかし,空気を熱するための火のコントロールが難しく,上昇性能も水素気球に劣るために,ピラートル・ド・ロジェのハイブリッド気球の,空中爆発を最後に顧みられなくなった。ところが,今日強力なガスバーナーの開発により,熱気球は安全かつ効率的に,上昇・降下をコントロールできるようになり,スポーツ気球として全盛である。

(2) 飛行船

飛行船は一時大ブームで,今日の豪華客船の旅のように世界に就航航路ができ,華やかな空の旅を演出していた。しかし,1930年代にいくつかの大きな事故を起こし,特に1937年のヒンデンブルク号の爆発炎上事故後は,民間では廃れてしまった。軍では偵察用にその後も運用していたが,移動速度が遅く,大きな船体は敵の攻撃の標的になり易く,やはり使われなくなった。ところが今日では,水素に代わり難燃性のヘリウムを用いることにより,事故の危険性は大幅に低下し,また「空中を低速でしか移動できない」という“弱点”は,むしろ「広告宣伝用」としては“長所”であるという価値観の転換により,再度利用されている。さらには「空中に長時間浮かんでいられる」という特徴は,成層圏に滞空させて情報通信の拠点にするとか,違法電波発信源の発見に利用するとかの用途に結びつき,新たな活用の可能性が広がっている。

(3) リリエンタールのグライダー

リリエンタールが墜落死したグライダーは,今日のハンググライダーにそっくりである。当時は構造的欠陥によりコントロールが難しく,失速したり,ノーズダイブ(頭から墜落)し易かったが,空力学的な観点からの改良により,今日では初心者でも,比較的安全にコントロールできるスポーツとして定着しつつある。

いずれも,その当時の技術では問題を克服できずに,一旦歴史の舞台から消えた空の乗り物が,その後の技術革新や,用途の見直しにより,再登場した事例である。「世の技術者・発明者諸君,諦めてはいけない」と歴史が教えているように思える。

XX. おわりに

航空医学は産業医学・職業医学の一分野であるが,“航空環境”の特殊性ゆえに,潜水医学と同様,古い時代から医師や研究者の興味を引き付けてきた。我が国ではその研究や実践は,自衛隊や民間航空会社,及び一部の大学の研究室に限られているが,今後も発展し続ける航空産業や航空業務を下支えする,重要な医学の一分野として,維持されなければならない。この分野を目指す若い研究者や,医師諸君のために,航空医学の長く,輝かしい歴史を知ってもらおうと,本稿をまとめた次第である。

文 献

| 1) | 天沼春樹:夢見る飛行船 ─ イカロスからツェッペリンまで,時事通信社,東京,2000. |

| 2) | DeHart, R.L.:The Historical Perspective. In:Fundamentals of Aerospace Medicine 2nd Edition, Eds. by R.L. DeHart. Williams and Wilkins, Baltimore, pp. 3-22, 1996. |

| 3) | DeHart, R.L.:The Modern Perspective. In:Fundamentals of Aerospace Medicine 2nd Edition, Eds. By R.L. DeHart. Williams and Wilkins, Baltimore, pp. 23-36, 1996. |

| 4) | グライダー,ブリタニカ国際大百科事典6,フランク.B.ギブニー編.ティビーエス・ブリタニカ,東京,pp. 116-118, 1973. |

| 5) | Harsch, V.:Aerospace Medicine in Germany:From the Very Beginnings. Aviat. Space Environ. Med., 71, 447-450, 2000. |

| 6) | Harsch, V.:The History and Development of Aviation Medicine. In:Principles and Practice of Aviation Medecine, Eds. by C. Curdt-Christiansen, J. Draeger and J. Kriebel. World Scientific Publishing Co., Singapore, pp. 3-28, 2009. |

| 7) | 服部雅徳編:防衛庁防衛研究所図書館所蔵陸軍省大日記史料集.大正篇 第21巻,東洋書林,東京,2002. |

| 8) | 平野 康:中国凧 見てある記,新風舎文庫,東京,2007. |

| 9) | http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%BC |

| 10) | http://science.howstuffworks.com/transport/flight/classic/ten-bungled-flight-attempt7 |

| 11) | 加辺純雄:海軍航空医学の歴史,防衛衛生,43(4), 101-104, 1996. |

| 12) | 気球,ブリタニカ国際大百科事典5,フランク.B.ギブニー編.ティビーエス・ブリタニカ,東京,pp. 43-47, 1973. |

| 13) | Kirby, D.J.:A Brief Overview of the Development of Aerospace Medicine in the United States. Aviat. Space Environ. Med., 72, 940-947, 2001. |

| 14) | 小林朝夫:ウッド博士追想 ─ 第2次世界大戦中におけるMayo Clinic Aeromedical Unitの耐Gシステム研究開発,航空医学ジャーナル,No. 7, 110-123, 2009. |

| 15) | 航空史,ブリタニカ国際大百科事典7,フランク.B.ギブニー編.ティビーエス・ブリタニカ,東京,pp. 38-48, 1973. |

| 16) | Mohler, S.R.:The World’s First Practical Flight Pressure Suit. Aviat. Space Environ. Med., 69, 802-805, 1998. |

| 17) | 森村鹿之助,吉村玄三:第2章 航空衛生研究機構の発展および 第3章 航空衛生研究の概要,大東亜戦争陸軍衛生史巻8「航空衛生」,亀田信夫編.陸上自衛隊衛生学校,東京,pp. 286-300, 1969. |

| 18) | 緒方克彦:自衛隊における航空医学の歴史,医学のあゆみ,175, 267-270, 1995. |

| 19) | 大島正光:航空医学の歴史,航空医学,大島正光他編.医学書院,pp. 1-3, 1967. |

| 20) | Robinson, D.H.:Boxkites, Doves and Dragonflies. In:The Dangerous Sky:A history of aviation medicine. University of Washington Press, Seattle, pp. 52-71, 1973. |

| 21) | Robinson, D.H.:The Golden Years and the Seed-Time of Aviation Medicine:1919-38. In:The Dangerous Sky:A history of aviation medicine. University of Washington Press, Seattle, pp. 108-148, 1973. |

| 22) | Robinson, D.H.:Aviation Medicine Comes of Age:World War II, 1939-45. In:The Dangerous Sky:A history of aviation medicine. University of Washington Press, Seattle, pp. 190-191, 1973. |

| 23) | Robinson, D.H.:The Jet Age. In:The Dangerous Sky:A history of aviation medicine. University of Washington Press, Seattle, pp. 202-246, 1973. |

| 24) | 佐貫亦男:ライト兄弟とカーチス,新・人間航空史,酣燈社,pp. 16-41, 2001. |

| 25) | Sheffield, P.J. and Heimbach, R.D.:Respiratory Physiology. In:Fundamentals of Aerospace Medicine 2nd Edition, Eds. by R.L. DeHart. Williams and Wilkins, Baltimore, pp. 69-108, 1996. |

| 26) | 鈴木真二:ライト・フライヤー号の謎 ─ 飛行機をつくりあげた技と知恵,技報堂,東京,pp. 14-30, 2002. |

| 27) | 鈴木真二:ライト・フライヤー号の謎 ─ 飛行機をつくりあげた技と知恵,技報堂,東京,pp. 66-85, 2002. |

| 28) | 立花正一:航空と医学 その1 気球時代,飛行と安全,2, 54-60, 1996. |

| 29) | 立花正一:航空と医学 その2 飛行機の時代:第1次世界大戦まで,飛行と安全,5, 49-54, 1996. |

| 30) | 立花正一:航空と医学 その3 航空医学の発展:大戦間,飛行と安全,10, 80-84, 1996. |

| 31) | 立花正一:航空と医学 その4 第2次世界大戦まで,飛行と安全,12, 60-67, 1996. |

| 32) | 凧,世界大百科事典19,平凡社,東京,pp. 319-320, 1974. |

| 33) | ライト兄弟,ブリタニカ国際大百科事典19,フランク.B.ギブニー編.ティビーエス・ブリタニカ,東京,pp. 876-877, 1973. |

| 34) | 山口真弘,須之内義和,北條敏夫,内浦玉堂:航空機乗員の医学適性とその検査.臨床航空医学,上田 泰監修.鳳鳴堂書店,東京,pp. 45-64, 1995. |

連絡先: 〒359-8513

埼玉県所沢市並木3-2

防衛医科大学校 防衛医学研究センター

異常環境衛生研究部門

立花 正一

Tel:04-2995-1625, Fax:04-2991-1612

E-mail: tachi611@ndmc.ac.jp