|

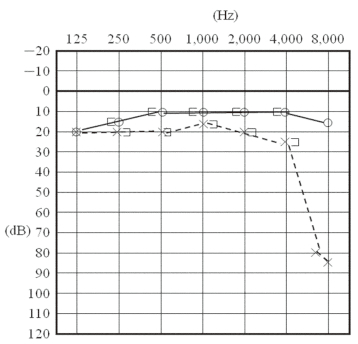

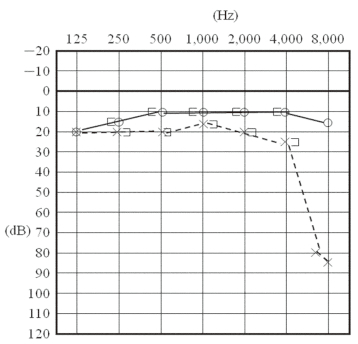

| Fig.2 Pure tone audiogram on the first visit day |

宇宙航空環境医学 Vol. 47, No. 3, 25-31, 2010

症例報告

航空性外リンパ瘻と考えられためまい・難聴の1 例

戸井 輝夫1,野村 泰之1,須藤 正道2,池田 篤生1,増田 毅1,飯國芙沙子1,浅川奈緒子1,生井 明浩3,鴫原俊太郎1,池田 稔1

1日本大学医学部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

2東京慈恵会医科大学・細胞生理学講座 宇宙航空医学研究室

3耳鼻咽喉科はくらくクリニック

A Case of Vertigo and Hearing Loss Induced by Aero-Alternobaric Barotrauma

Teruo Toi1, Yasuyuki Nomura1, Masamichi Sudoh2, Atsuo Ikeda1, Takeshi Masuda1, Husako Iikuni1, Naoko Asakawa1, Akihiro Ikui3, Shuntaro Shigihara1, Minoru Ikeda1

1Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Nihon University School of Medicine

22Division of Aerospace Medicine, Department of Cell Physiology, The Jikei University School of Medicine

33Hakuraku Clinic

ABSTRACT

Otological diseases sometimes occur during the taking off or the landing of airplanes. We experienced a case which occurred during the landing of the domestic airline. A 36 y.o. male suffered vertigo, deafness and ear ringing when his domestic flight landed. He was referred the next day and still showed positional nystagmus and sensorineural hearing loss. We considered it to be an aero-alternobaric barotraumas perilymph fistula and had him admitted. His condition improved to normal by the conservative treatment except high frequency hearing loss. The cause of his symptom was probably the relatively negative pressure pattern of the mechanisms of alternobaric barotraumas which occur in airplanes. There are not many case reports so far about perilymph fistulas caused by aero-alternobaric barotraumas, but the occurrence during descending is more commonly reported than during ascending. It seemed to be important to ensure prevention method especially when the patient is suffering from upper airway infection and the Eustachian tube dysfunction. This kind of disease is rare but we need to regard aero-alternobaric barotraumas as one of the differential diagnosis when the patient suffered vertigo, deafness and ear ringing during air flights.

(Received:1 September, 2010 Accepted:13 October, 2010)

Key words:barotrauma, alternobaric vertigo, perilymph fistula, relatively-negative pressure, vertigo

はじめに

航空機離着陸時の気圧変化で耳疾患を生じることがある。中耳腔と咽頭の耳管を介した圧差により耳閉

感を生じることはよく経験するが,時には航空性中耳炎や外リンパ瘻を呈することもある。近年ではその予防策として離着陸時に乗客に飴を配布したりもしているが,今回,国内線着陸時にめまいと難聴を生じて航空性外リンパ瘻を生じたと考えられた症例を経験したので報告する。

症例

患者: 36 歳,男性

主訴: めまい,耳鳴,嘔吐

既往歴: 特記すべきことなし。

薬剤歴: 特記すべきことなし。

現病歴:平成20年8月27日大阪で仕事をし,ビール中ジョッキ2杯を飲んだ後,帰京のために午後8時20分伊丹空港を飛び立ち,午後9時33分羽田空港に着陸した。その際,機体がまだ滑走路を動いているうちに回転性めまいが出現した。さらに左耳閉感,「ジー」という左耳鳴,嘔吐を伴ったため,救急車で近くの病院の内科へ搬送された。頭部MRIを施行したが異常所見は認めず,点滴を行い,めまいの症状が軽快したため,翌日近隣の耳鼻科へ受診するための紹介状も渡された上で帰宅となった。翌日午前7時30分起床した際には,症状は軽くはなっていたものの,頭をあげるとまだめまいがあり,左耳閉感,「キーン」という左耳鳴,嘔吐も伴った。昨晩渡された,メニエール病ではないかという精査加療依頼の紹介状を持参して受診した。発症時,上気道感染の自覚症状はなく,着陸時は飴などは口にしていなかった。

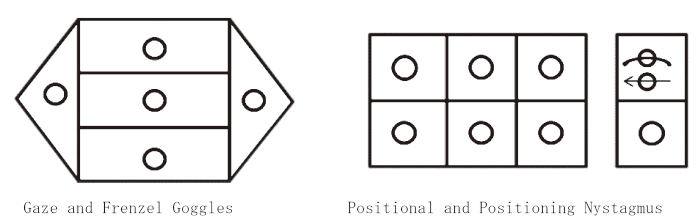

現症:意識清明,身長181cm,体重71kg,血圧130/82mmHg,脈拍70/分,体温36.6°C,耳鏡検査にて両耳鼓膜は正常で,発赤や中耳滲出液の貯留等は認めなかった。その他,鼻咽喉頭にも異常所見はなかった。指鼻試験やディアドコキネーシスに異常は認めなかった。注視眼振やフレンツェル眼鏡下での自発眼振は認めず,頭位眼振検査でも眼振は認めなかったが,頭位変換眼振検査では懸垂頭位でわずかに右向きの水平回旋混合性眼振を認めた(Fig.1)。

検査所見:初診時純音聴力検査にて右耳は正常聴力で,左耳は感音難聴を呈していた。4分法平均で17.5dB,8,000Hzにおいては85dBと閾値の上昇を認めた。キーンという高音性の左耳鳴も続いていた(Fig.2)。血液検査では特に異常は認めなかった。

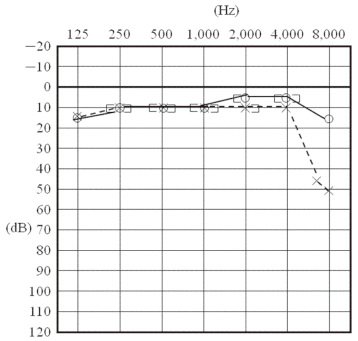

経過:航空性外リンパ瘻が疑われ,即日入院とした。入院後よりベッド上安静とし,突発性難聴に準じて保存的にステロイド剤などの投与を開始した(デカドロンR8mg/日より漸減点滴投与)。仕事の都合で早期に退院せねばならず,本人と相談して試験的鼓室開放術は行わないこととなった。第3病日に施行した頭部MRIでは異常所見は認めなかった。第4病日にはめまい症状は改善したため,本人の希望で退院となった。退院時には左耳の高音域の難聴および左耳鳴は残存していたが,退院後は外来通院で,ATP,ビタミンB剤,循環改善剤の内服を継続した。9月1日(第6病日)に施行した純音聴力検査では8,000Hz以外左右差がない程まで改善した(Fig.3)。9月16日(第21病日)に来院した際には左耳鳴は残存していたが,めまい症状は消失した。

|

| Fig.2 Pure tone audiogram on the first visit day |

|

| Fig.3 Pure tone audiogram on the 6th day( Sep. 1st) |

|

| Fig.1 Nystagmus findings |

考察

1. 外リンパ瘻について

外リンパ瘻は,内耳の外リンパ腔と中耳腔の間に交通が生じて外リンパ液が中耳腔に漏出する状態である。アブミ骨手術などの手術とは無関係に生じる特発性の外リンパ瘻については,1968年のSimmmonsとFeeの報告によって認知されるようになったといわれる6, 25)。これらの報告以来,特発性外リンパ瘻は突発性難聴の原因の一つとして認識された。本邦では小川らが突発性難聴における外リンパ瘻の頻度を3.1%と報告している21)。外リンパ液の漏出部位は前庭窓あるいは蝸牛窓またはその両者といわれるが,解剖学的構造からも内耳窓破裂は蝸牛窓に生じやすいといわれ18),深谷らは45耳中の32耳の障害部位が蝸牛窓であったと報告している9)。原因としては特発性,先天奇形,アブミ骨手術,頭部外傷,梅毒,気圧外傷などがあるが,髄液圧,鼓室圧が急激に変動するような誘因があり,その後より難聴,耳閉塞感,めまい,耳鳴を自覚する症例が多い27)。髄液圧,鼓室圧の急激な変動を起こすような誘因として,力み,重い物を持ち上げた,鼻かみ,怒責,潜水,飛行機旅行などがあげられる。江島ら4)によると23例中82%が外傷性であり,寺山ら27)は124例中の6割が頭部外傷や気圧外傷などの外傷性であったとし,野村19)も7割が外傷性と報告している。初発時の症状としては難聴・耳鳴・耳閉感などの蝸牛症状とめまいなどの前庭症状が主であり,外リンパ瘻に特有な自覚症状とされる「水の流れるような音」「pop音」はいずれも診断上の有用性は高いが,その頻度は実際には多くない9)。外リンパ瘻の診断基準はTable1に示す通りで,鼓室開放術や内視鏡などにより漏出や瘻孔の確認できたものが確実例となる20)。外リンパ瘻にともなう難聴に関して小川ら21)は24例の4周波数平均聴力レベルが66.1Bで,高度難聴例が多かったと報告している。また小川らは外リンパ瘻における難聴の原因が単に外リンパが漏出することではなく,発症時の急激な圧負荷により生じた内耳膜迷路の障害も難聴の病態の一つと考えられると述べており,高音域ほど聴力の回復が不良となる傾向が認められることから,これらの障害は蝸牛頂回転に比べて基底回転で高度であろうと述べている。眼振に関しては,深谷9)は43例中自発眼振を14例,頭位眼振を22例に認め,小川ら21)は24例中33%に頭位眼振を認めたと報告している。

外リンパ瘻の治療に関しては,まず安静をとることが必要である。脳圧の上昇を抑えるためにベッドの頭側を30°高くして(ファーラー体位)数日の安静をとらせる11)。頭蓋内,外リンパ液の圧が高くならないようにして,瘻孔の自然閉鎖を待つためである。暁ら12)はモルモットで実験的に作製した蝸牛窓の穿孔が3〜10日で自然閉鎖したとし,内耳窓破裂の自然治癒傾向が強いことを報告している。治療に関して本症に対するステロイドの投与の可否については,ステロイドの投与は難聴に対する治療効果が期待できる反面,瘻孔の治癒を遅らせる可能性がある11)という意見もあるが,当科では安静開始とともに突発性難聴の治療に準じたステロイド剤の点滴を開始している。もしも難聴が進行したり,聴力の著しい変動がみられる,ふらつきがとれない,温度刺激検査で反応が無反応になる,などの場合には試験的鼓室開放術を行う20)。近年では耳科内視鏡の発達で経鼓膜的に漏出の有無を確認することも可能であり,当科でも外リンパ瘻が疑われる際には早めの鼓室内確認を行う傾向にある。漏出部位が確認されれば手術によって主に自家組織を用いて閉鎖する。特に外傷性外リンパ瘻においては,術後性や直達性外傷は放置すると難聴が進行する可能性が高いので早急に手術を行う。しかし,打撲など頭部外傷による場合は合併症状を勘案して手術時期を判断することも必要である13)。圧外傷の際には自然閉鎖も期待できるが,上記のような諸点を留意した上で手術時期を決めるとよいであろう。

| Table 1 外リンパ瘻の診断基準 | ||||

| (厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班: 平成2 年度研究業績報告書,1991 より改変) | ||||

| 確実例: | 手術(鼓室開放術),内視鏡などにより前庭窓,蝸牛窓のいずれか,または両者より外リンパ, あるいは髄液の漏出を確認できたもの,また瘻孔の確認できたもの | |||

| 疑い例: | 髄液圧,鼓室圧の急激な変動を起こすような誘因の後に耳閉感,難聴,耳鳴,めまい,平衡障 害などが生じたもの(註1 から8) | |||

| 註1 | 力み,重い物を持ち上げた,鼻かみ,怒責,潜水,旅行などが誘因となる。 | |||

| 註2 | 症状は全部揃わなくてよい。いずれか一つのこともある。 | |||

| 註3 | パチッという音(pop)を伴うことがある。 | |||

| 註4 | 再発することがある。 | |||

| 註5 | 感音難聴が数日間,数日かけて生じた。時に変動する。 | |||

| 註6 | 急性発症の難聴があって“水の流れるような耳鳴” あるいは“水の流れる感じ” がある。 | |||

| 註7 | 外耳・中耳の加圧・減圧などでめまいを生じる。 | |||

| 註8 | 動揺感が持続し,患側下で頭位眼振がみられる。 | |||

|

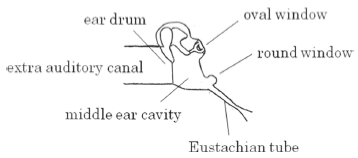

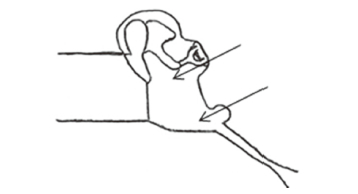

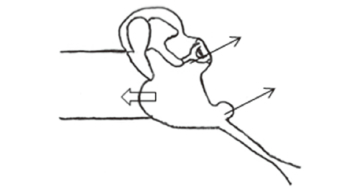

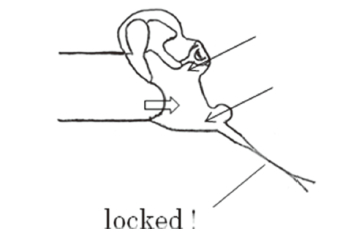

| Fig. 4-A middle ear cavity( modified and adapted from(29)) |

|

| Fig. 4-B implosive route : increased pressure of cerebral spinal fluid causes the rupture of oval and/or round window |

|

| Fig. 4-C explosive route : positive pressure to the middle ear cavity via Eustachian tube causes the rupture of oval and/or round window towards the perilymph cavity. |

|

| Fig. 4-D relatively-negative pressure of the middle ear cavity :

locked phenomenon of Eustachian tube causes the relatively- negative pressure of the middle ear cavity, and then pull out the perilymph from oval and/or round window. |

2. 航空性圧外傷の歴史と外リンパ瘻

通常,中耳腔は耳管によって鼻咽腔と換気されて等圧に保たれ,鼓膜を隔てた外耳道とも等圧状態にある。そして内耳の外リンパ腔とは前庭窓,蝸牛窓によって隔てられている(Fig.4-A)。航空機の離着陸時の機内気圧の変化によって中耳炎を呈することはよく知られているが,時には内耳の圧外傷を呈することがあり,外リンパ瘻の症状・所見を生じる航空性外リンパ瘻として知られている11)。航空性の耳障害に関する初めての報告は1783年にCharlesが気球飛行で耳痛を訴えたという記録といわれている。その後,1903年にライト兄弟による人類史上初めての動力飛行が行われ,第一次世界大戦では空中戦が行われるようになった。1937年にArmstrongとHeimが航空性中耳炎(aero-otitis media)の概念を提唱するが1),さらに第二次世界大戦前後からは成層圏飛行を行うために与圧機能を備えた航空機が開発されるようになった18)。航空性外リンパ瘻の初報告はちょうどその頃の1945年のFowlerの報告7)といわれている。彼らは急降下飛行によりまれに不可逆性の難聴が起きることを報告したが,Fowlerらは当時その原因は内耳出血と考えていた。その後,1971年になるとGoodhillが一般的な圧外傷による外リンパ瘻の機序を詳細に報告し10),それが近年まで航空性外リンパ瘻の機序としても多く引用されている。Goodhillは一般的な圧外傷による外リンパ瘻の発症機序について,急激に上昇した鼻咽腔の気圧が耳管を経由して中耳腔に至り前庭窓や蝸牛窓に穿孔する発症機序をimplosive route(内方破裂経路)と称し,一方,髄液圧の急上昇により前庭窓または蝸牛窓が内耳側から中耳腔に向かって破られて外リンパまたは髄液が流出する機序をexplosive route(外方破裂経路)と称した(Fig.4-B, C)。

3. 航空性外リンパ瘻の発生機序

Goodhillの述べた外リンパ瘻の機序に基づいて,航空性外リンパ瘻の発症機序を以下に考察してみる。現代の巡行水平飛行中の旅客機客室気圧はおおむね0.8気圧に保たれており,着陸の為に下降し始めると客室気圧の上昇に伴って,外耳道および鼻咽腔の気圧も上昇し始める。耳管機能が正常な場合,鼻腔の奥と中耳腔をつないでいる耳管の換気作用によって,鼻咽腔と中耳腔は等圧に保たれているが,何らかの要因,例えば感冒や飲酒による鼻咽腔のうっ血状態などがあると,耳管機能の低下により換気が妨げられることがある。すなわち耳管機能不全の状態である。耳管機能不全で換気ができないまま飛行機が下降すると,鼻咽腔と外耳道は徐々に気圧が上昇し1気圧になるが,中耳腔だけは上空と同じ0.8気圧近くのまま取り残されると考えられる。すなわち中耳腔が周囲に比べて相対的な陰圧状態になる(Fig.4-D)。その際に脆弱な膜組織である前庭窓や蝸牛窓が中耳腔側に引っ張られて亀裂を生じて外リンパ液の中耳腔への漏出を生じると考えられる。そもそも耳管には,鼓室から鼻咽腔への空気の流出は容易であるが,鼓室内への流入は困難であるという特性(flutter valve action)がある。したがって,飛行機が上昇するときに比べ,下降時,すなわち客室が加圧される時には空気の鼓室内への流入が困難なことから,鼓室内と客室との圧差が生じやすい。このため,航空性中耳炎の多くは飛行機の下降時に発症すると言われている26)。さらに菊守ら13)は航空機搭乗時にたまたま上気道感染,鼻アレルギー等に罹患していると,それによる耳管機能不全のために,機内の気圧変化に対応した中耳腔の圧調整ができなくなることも原因と考えられるとしている。

今回の症例では,飛行機の下降時に,耳管による換気がうまく行われず中耳腔が相対的陰圧になり,前庭窓もしくは蝸牛窓が内耳から中耳方向へ向かって破綻した,Goodhillの示したいわゆる explosive routeと類似の機序を呈したと思われる。しかしGoodhillのexplosive routeは,頭蓋内圧・脳脊髄圧が亢進することで外リンパ液が中耳腔に漏出するという機序であるが,現代の与圧された旅客機内でそれほどの頭蓋内圧の変動を生じるとは考え難い。我々はそれだけではなく逆に外耳・鼻咽腔の圧に比べて相対的に陰圧となる「相対的陰圧」機序29)のために,中耳腔の陰圧が内耳窓の膜を引っ張ることで破綻漏出を起こすこともあると考えた。そもそも相対的陰圧は航空性中耳炎の原因機序のひとつであるが,中耳炎を呈さずに外リンパ瘻を生じることもあり得ると考えられる。

飛行機での気圧変動による耳管を介した中耳への影響,特に鼓室内圧変動と鼓膜所見に関してはArmstrongの報告がよく引用され,Armstrongは外耳・鼻咽腔と中耳腔との圧差が200mmH2Oほどになると耳管が自然に開放(opening pressure)されると述べている1)。山口30)は自らの実験で280mmH2Oの陽圧負荷で耳管が開放されたとし,大久保23)は300mmH2Oでの開放と報告している。さらに山口は600mmH2O以上の陰圧負荷が続くと耳管がブロックされるいわゆるlocked phenomenonにおちいるとしている。そもそも耳管は前述したように中耳から咽頭への方がその逆よりも空気が流れやすいという一方弁的な性質をもっているが,Armstrongは80〜90mmHg(=1,088〜1,224mmH2O)ほどの鼓室内陰圧でも筋性開大ができなくなるとも述べており,耳管換気能の劣るものや上気道感染時にはさらに少ない圧でlocked phenomenonが生じると思われる。

飛行の離陸上昇時には外耳・鼻咽腔に比べて中耳腔は相対的陽圧になり,逆に着陸下降時には相対的陰圧になるわけだが,山口は耳管の換気障害は特に下降時著明に現れたとし,Bayliss2),坂堂ら24)が気圧減圧時より加圧時のほうが中耳病変が強いと指摘したことやLamkin15)の動物実験で中耳腔陰圧負荷時のほうが陽圧負荷より中耳腔病変高度であったことと一致したとも述べている30)。

航空性外リンパ瘻の過去の報告を渉猟した結果を本症例を含めTable2に示す8, 13, 14, 18, 28)。聴力図や聴力閾値を同定できる報告を渉猟したところ,報告数が多くはないことが判った。聴力に関しては本症例では軽度であったが,そのほかの症例では高度から中等度の難聴が認められた。めまいの自覚もある例とない例があり,本症例では,保存的加療により,めまい症状は改善したが,耳鳴は残存した。航空性の圧外傷によるめまいに関しては108名のパイロット中の17%が経験したことがあるという報告や16),めまいの再現性のあった者が鼻中隔矯正手術とアデノイド切除術施行で治癒したという報告などもあるが5),やはり降下中の発症やvalsalva法の施行による誘因が指摘されている3)。しかし難聴を伴わないこれらの圧変動に伴うめまい症例は比較的短時間,多くは1分以内に軽快することからどうやら不可逆的な瘻孔を生じずにめまいだけが生じたと考えられた。また,渉猟した中では耳管機能不全の一因となる飛行前の上気道感染については,ある例が2例,ない例が5例,不明例が1例であった。発症時の飛行状態は本症例と同様に下降時に生じることが多いという結果であった。上述したように下降時には中耳腔が相対的陰圧になることで,より耳管がロックされやすいため下降時に航空性中耳炎や今回のような航空性外リンパ瘻になりやすいものと考える26, 30)。

| Table 2 Reports of Aero-Alternobaric Barotrauma(with the figures of audiograms) | ||||||||||||||

| Author | Case | Ear | Hearing level* | Vertigo | Onset | Upper airway infection | ||||||||

| Tonkin, et al28) | 53 y.o. M | R | 83.8 dB | (−) | descending | (−) | ||||||||

| Fraser, et al8) | 38 y.o. M | L | 26.2 dB | (−) | unknown | (−) | ||||||||

| 31 y.o. F | R | 87.5 dB | (+) | descending | (−) | |||||||||

| King14) | 41 y.o. M | R | 53.8 dB | (+) | descending | (+) | ||||||||

| 50 y.o. M | L | 56.1 dB | (+) | unknown | unknown | |||||||||

| Nishihara, et al18) | 51 y.o. M | R | 85.0 dB | (+) | descending | (+) | ||||||||

| Kikumori, et al13) | 23 y.o. F | L | 95.0 dB | (−) | unknown | (−) | ||||||||

| Ours | 36 y.o. M | L | 17.5 dB | (+) | descending | (−) | ||||||||

| *Hearing level showed the figures of( 500 Hz+1,000 Hz×2+2,000 Hz)/4 dB | ||||||||||||||

4. 航空性外リンパ瘻への対応

このように航空性外リンパ瘻の過去の症例報告を調べてみるとそれほど数多くなく,実際には報告されていない例や,航空性外リンパ瘻の診断に至らなかった例もあると思われた。今回の我々の症例でも,初診医はメニエール病を疑って紹介状を書いていた。航空性外リンパ瘻に罹患することは非常に稀であるが,もし航空機搭乗後にめまい,難聴,耳鳴といったような症状を訴える人がいれば,鑑別疾患として考えるべきであろう。

また,乗客に対して本疾患に対する注意を喚起する必要もあると思われる。予防策としては離着陸時に飴をなめたり,ガムを噛む,下顎を横にずらして耳管を開放する,あるいはいわゆるvalsalva法による耳抜き(auto-inflation)などの手段があるが,特に上気道感染時にはリスクが高くなるので12, 18),やむを得ず搭乗する際には抗ヒスタミン剤の内服や点鼻薬などの使用も良いといわれている29)。再発の可能性はおよそ20%前後ともいわれ,少なくとも3か月間はいきむ動作を避けるように注意を促すことも大事とされる30)。

謝辞

本論文の要旨は第55回日本宇宙航空環境医学会および第496回日大医学会例会で発表した。また,貴重なご示唆を賜りました成田空港クリニック赤沼雅彦先生に深謝申し上げます。

文 献

| 1) | Armstrong, H.G. and Heim, J.W.:The effect of flight on the middle ear. J.A.M.A., 109, 417-421, 1937. |

| 2) | Bayliss, G.J.A.:Aural barotraumas in naval divers. Arch. Otolaryngol., 88, 141-147, 1968. |

| 3) | Brown, F.M.:Vertigo Due to Increased Middle Ear Pressure:Six-Year Experience of the Aeromedical Consultation Service. Aerosp. Med., 42, 999-1001, 1971. |

| 4) | 江島正義,久保和彦,中川尚志,大庭典子,小宗静男:外リンパ瘻症例の臨床的検討,耳鼻,54, 146-150, 2008. |

| 5) | Enders, L.J. and Rodriguez-Lopez, E.:Aeromedical consultation service case report:Alternobaric vertigo. Aerosp. Med., 41, 200-202, 1970. |

| 6) | Fee, G.A.:Traumatic perilymphatic fistulas. Arch. Otolaryngol., 88, 477-480, 1968. |

| 7) | Fowler, E.P.Jr.:Causes of deafness in flyers. Arch. Otolaryngol., 42, 21-32, 1945. |

| 8) | Fraser, J.G. and Harborow, P.C.:Labyrinthine window rupture. J. Laryngol. Otol., 89, 1-7, 1975. |

| 9) | 深谷 卓,野村恭也:外リンパ瘻の臨床像―文献的考察―,耳喉,57, 271-278, 1985. |

| 10) | Goodhill, V.:Sudden deafness and round window rupture. Laryngoscope, 81, 1462-1474, 1971. |

| 11) | 暁 清文,柳原尚明:外リンパ瘻の治療,JOHNS, 10, 905-909, 1994. |

| 12) | 暁 清文,柳原弘男,有友 宏,柳原尚明:実験的正円窓膜破裂治癒経過の観察,耳鼻臨床,73, 1543-1549, 1980. |

| 13) | 菊守 寛,久保 武,肥塚 泉,入船盛弘,松永 亨:航空機搭乗により混合性難聴を来した症例,耳鼻臨床,83, 1349-1354, 1990. |

| 14) | King, P.F.:The Eustachian tube and its significance in flight. J. Laryngol. Otol., 93, 659-678, 1979. |

| 15) | Lamkin, R., Axelsson, A., McPherson, D. and Miller, J.: Experimental aural barotrauma. Electrophysiological and morphological findings. Acta Otolaryngol. Suppl., 335, 1-24, 1975. |

| 16) | Lundgren, C.E.G. and Malm, L.U.:Alternobaric Vertigo Among Pilots. Aerosp. Med., 37, 178-180, 1966. |

| 17) | 中川尚志:外傷性外リンパ瘻,JOHNS, 25, 1237-1241, 2009. |

| 18) | 西原信成,河村裕二,暁 清文,柳原尚明:航空性外リンパ瘻例9,耳鼻臨床,82, 1233-1237, 1989. |

| 19) | 野村恭也:蝸牛窓膜破裂症。蝸牛窓,野村恭也編.東京大学出版会,東京,pp. 98-112, 1982. |

| 20) | 野村恭也:外リンパ瘻。CLIENT21(8),小松崎篤編.中山書店,東京,pp. 407-413, 1991. |

| 21) | 小川 郁,神崎 仁,小川茂雄,土橋信明,井上泰宏,山本美奈子,池田俊也:外リンパ瘻の臨床像,Otology Japan, 1, 1-8, 1991. |

| 22) | 岡田 諄:航空性中耳炎について,耳展,19, 657-663, 1976. |

| 23) | 大久保仁,渡辺 ?,石川紀彦,渋沢三伸,枝松秀雄,石田博義:中耳腔内圧変化と耳管調圧作用,耳喉,78, 1907-1915, 1985. |

| 24) | 坂堂正生,柳田則之,横井 久:内耳Barotraumaの走査電顕的研究―蝸牛有毛細胞聴毛の障害を中心に―,日耳鼻,85, 942-950, 1982. |

| 25) | Simmons, F.B.:Theory of membrane breaks in sudden hearing loss. Arch. Otolaryngol., 88, 41-48, 1968. |

| 26) | 高橋 良,仙石 潜,三沢敬典,山田 孝:航空性中耳炎に就て,日耳鼻,60, 189-197, 1957. |

| 27) | 寺山吉彦:外リンパ瘻の原因と病態,JOHNS, 10, 895-900, 1994. |

| 28) | Tonkin, J.P. and Fagen, P.:Rupture of the round window membrane. J. Laryngol. Otol., 89, 733-756, 1975. |

| 29) | 山口展正:航空性中耳炎。新図説耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座,森山 寛編.メジカルビュー社,東京,pp. 126-127, 2000. |

| 30) | 山口展正:航空性中耳炎に関する基礎的ならびに臨床的研究 第一編 ―飛行時の耳管機能―,耳展,353-365, 1986. |

連絡先:〒173-8610

東京都板橋区大谷口上町30-1

日本大学板橋病院

耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

戸井輝夫

TEL:03-3972-8111(内線 2542)

FAX:03-3972-1321

E-mail: terutoi0925@yahoo.co.jp